A. Berrendonner,

(06-2017)

(Revu et corrigé 01-2024)

Pour citer cette notice:

Berrendonner (A.), 2024, "Période (Note terminologique)", in Encyclopédie grammaticale du français

en ligne: http://encyclogram.fr

1. Origine.

Le terme de période (περίοδος

λέξις) a été introduit par Aristote (Rhétorique,

III, 1409a) pour désigner un certain type d’unité discursive qui

(i) est close (τετελειωμένη),

a un début et une fin (ἔχουσα ἀρχὴν

καὶ τελευτὴν) ;

(ii) comprend des divisions (διηρημένη),

est composée de membres (κῶλα) ;

(iii) est aisée à prononcer

d’une seule haleine (εὐανάπνευστος),

et a du nombre (ἀριθμὸν ἔχει).

2. La période à l'âge classique

2.1. Les grammairiens des XVIIe et XVIIIe siècles ont emprunté à la rhétorique la notion aristotélicienne de période, tout en interprétant à leur façon ses trois composantes.

- La propriété de clôture (i) a été assimilée à la complétude sémantique :

Période, en termes de Grammaire, est une petite étenduë de discours qui contient un sens parfait. (Furetière, Dictionnaire universel, 1708)

- La propriété de complexité (ii) a été conçue comme l’assemblage de plusieurs membres liés par des rapports de « dépendance ». Mais quant à la nature de ces membres et à la définition de ces rapports, aucune unanimité ne règne. Le terme de période recouvre selon les grammairiens des réalités syntaxiques diverses, les unes précisément théorisées, les autres non (voir infra § 22).

- Quant à la troisième propriété, elle a été réinterprétée en termes normatifs, d’une part comme une limitation de longueur, et d’autre part comme une exigence d’harmonie rythmique :

Une vraie période ne doit avoir ni moins de deux membres, ni plus de quatre. (Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné…, s.e. Période)

Toutes les grâces, toutes les beautés de la Période sont renfermées dans le nombre, qui n’est rien autre chose qu’une certaine harmonie douce & majestueuse qui charme l’oreille, & qui résulte du choix judicieux et de l’heureux arrangement des termes. […] Il faut que la période soit d’une juste longueur ; si elle est trop courte, elle sera peu susceptible d’harmonie ; […] si elle est trop longue, l’esprit aura peine à l’embrasser toute entière avec plaisir. (Gaillard, Rhétorique des demoiselles, 1766 : 149)

Cette exigence d’harmonie « pour l’oreille » est révélatrice d’une conception des discours comme productions oratoires plutôt qu’écrites. Elle relève d’une perspective plus rhétorique que grammaticale.

2.2. Dans la pratique, les exemples que les grammairiens donnent de la période montrent que ce terme recouvre des réalités diverses. Si après Port-Royal la proposition s’est imposée comme unité syntaxique de base, la caractérisation des unités de rang supérieur reste en effet un problème ouvert, et dans les solutions qui lui sont apportées, la notion de période entre avec des valeurs multiples.

2.2.1. Certains grammairiens semblent réserver cette dénomination à des assemblages de propositions syntaxiquement connexes :

La période est un assemblage de

plusieurs phrases ou simples, ou composées, ou complexes, dépendantes les unes

des autres, & liées ensemble par des conjonctions, pour faire un sens

complet, & ne former qu’un seul tout.

(Restaut 1730 : 412, qui substitue le terme de phrase à celui de proposition)

La période est un assemblage de propositions liées entre elles par des conjonctions, qui toutes ensemble font un sens fini. […] Il y a dans une période autant de propositions qu’il y a de verbes, surtout à quelque mode fini. (Du Marsais, Principes de grammaire, 1769 : 137)

Les fragments pris pour exemples sont le plus souvent ce que l’on appelle aujourd’hui des phrases complexes, comprenant des enchâssements. Celles-ci contiennent en outre des structures de liste qui leur confèrent un rythme remarquable. Ex.

(1) Si vous ne trouvez aucune manière de gagner honteuse, vous qui êtes d’un rang pour lequel il n’y en a point d’honnête ; si tous les jours c’est quelque fourberie nouvelle, quelque traité frauduleux, quelque tour de fripon, quelque vol ; si vous pillez & les alliés & le trésor public ; si vous mendiez des testaments qui vous soient favorables, ou si même vous en fabriquez ; dites-moi, sont-ce là des signes d’opulence ou d’indigence ? (D’Olivet, cité par Beauzée, Encyclopédie…, s.e. ponctuation)

2.2.2. D’autres auteurs admettent aussi l’existence de périodes à un seul membre, formées d’une proposition canonique :

La période simple est celle qui n’a qu’un membre, comme La vertu seule est la vraie noblesse : c’est ce qu’on appelle autrement proposition. (Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné…, s.e. Période)

Et on assigne au point final la fonction de borner les périodes (Chervel 1977 : 130) :

Le point simple […] doit être mis après une période ou une proposition composée. (Beauzée, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné…, s.e. Ponctuation)

Ainsi comprise, la notion de période semble être un précurseur de celle de phrase, dans l’extension qu’on lui reconnaît actuellement.

2.2.3. Toutefois, on trouve aussi rangées au nombre des périodes des suites d’énoncés syntaxiquement indépendants, comme (2) :

(2) Il vient une nouvelle, on en rapporte les circonstances les plus marquées, elle passe dans la bouche de tout le monde, ceux qui en doivent être les mieux instruits la croyent & la répandent, j’agis sur cela ; je ne crois pas être blâmable. (Exemple d’Olivet, repris par Beauzée, ibid.)

ce qui semble en accord avec la définition suivante :

Une période est donc l’expression d’un sens complet et fini, au moyen de plusieurs Propositions qui ne sont point intégrantes les unes des autres, mais qui sont tellement liées ensemble que les unes supposent nécessairement les autres pour la plénitude du sens total. (Beauzée, Grammaire générale…, 1767 : II, 41, cité par Raby 2019)

Que les propositions membres ne soient pas « intégrantes les unes des autres » signifie en effet qu’elles peuvent être grammaticalement indépendantes, et en simple relation de parataxe. Cette conception ‘large’ de la période convient donc à des unités discursives de dimensions supérieures à la phrase complexe.

2.2.4. Quelle que soit la définition qu’on lui impute, la notion n’est généralement pas exempte d’un certain vague. En témoigne p. ex. le fait que Du Marsais, après avoir donné de la période la définition ci-dessus (« assemblage de propositions liées entre elles par des conjonctions »), l’illustre par un exemple qui s’en écarte :

(3) Turenne est mort ; la victoire s’arrête ; la fortune chancelle ; tout le camp demeure immobile. (Fléchier)

Au total, il apparaît que la notion classique de période recouvre un ensemble hétérogène et flou de séquences, qui ont en commun d’être composées de propositions, mais sont de structures diverses (hypotaxiques ou parataxiques, syndétiques ou asyndétiques).

2.3. Sur la fin du XVIIIe siècle, c’est le terme de phrase qui s’impose pour nommer les assemblages de propositions considérés comme grammaticalement connexes, et délimités par la ponctuation ( > Notice ‘Phrase’). Les autres assemblages (= suites de phrases indépendantes) se trouvent versés dans le domaine du discours. La notion de période tombe alors progressivement en désuétude, sauf en stylistique littéraire, où elle sert à qualifier des phrases particulièrement ornées.

2.4. Références bibliographiques importantes.

Pour une histoire précise de la notion de période et des usages qu’en font les divers grammairiens, on se reportera à :

Raby (V.), 2018, Les théories de l’énoncé dans la grammaire générale, Paris, ENS Éditions.

Raby (V.), 2019, « La période, ‘grammaticalement parlant’ », Verbum XLI, n° 2, 303-322.

3. Les modèles prosodiques actuels.

Le terme de période a repris du service dans certaines théories du discours récentes, qui en font un usage sans rapport avec les acceptions classiques. Il sert à désigner deux types d’unités différentes, mais également délimitées par la prosodie.

3.1. Certains auteurs (Hazaël-Massieux 1983 ; Groupe de Fribourg 2012) donnent ce nom à des segments de discours oraux caractérisés par leur autonomie prosodique. Celle-ci est assurée par la présence d’un contour intonatif terminal valant comme marque de clôture. Ex.

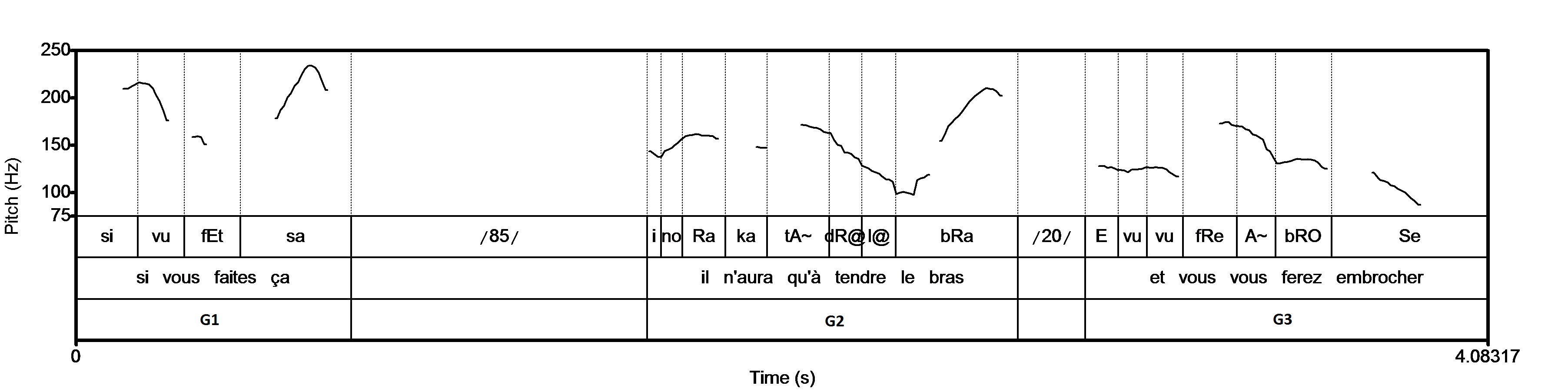

(4) [Si vous faites ça] [il n’aura qu’à tendre le bras] [et vous vous ferez embrocher]

Les groupes G1 et G2, qui se terminent sur un pic de hauteur, ne sont pas des segments prosodiquement autonomes, aptes à constituer isolément une gesticulation énonciative complète. Leurs contours intonatifs impliquent la cooccurrence d’une suite. En revanche, le groupement [G1+G2+G3] constitue une totalité prosodique autonome, close par son contour final descendant. Le terme de période désigne les unités d’intégration prosodique de ce type. Elles peuvent être de longueur variable, allant d’un simple mot à une suite plus ou moins longue de clauses morpho-syntaxiquement indépendantes, mais groupées prosodiquement (voir les exemples du § 43 de la Notice Phrase). Ces périodes coïncident avec ce que d’autres auteurs appellent paragraphes oraux (Morel & Danon-Boileau 1998) ou paratons.

3.2. Une autre approche (Lacheret-Dujour & Victorri 2002 ; Lacheret-Dujour 2003, Avanzi 2012) consiste à diviser les textes oraux sur la base de proéminences intonatives qui sont le produit quantifié de plusieurs facteurs (écarts positifs ou négatifs par rapport à la fréquence moyenne, amplitude des sauts de fréquence, présence d’une pause plus ou moins longue). Il existe donc des proéminences de divers degrés. Elles délimitent des unités de discours et marquent des regroupements hiérarchiques entre elles. Les unités dont la proéminence terminale dépasse un certain seuil sont appelées périodes. Si cette proéminence comporte en outre un écart négatif (= contours descendants), elles sont dites macro-périodes En (4) p. ex., la proéminence finale de G1 est de degré supérieur à celle de G2, ce qui reflète une division en deux périodes, formant ensemble une macro-période : [G1 + [G2+G3]].

3.3. Entre ces deux conceptions, la différence est surtout d’ordre terminologique. Il y a accord sur la hiérarchisation des unités prosodiques, seul change le rang de cette hiérarchie auquel est donné le nom de période.

4. Références.

Avanzi (M.), 2012, L’interface prosodie/syntaxe en français. Dislocations, incises et asyndètes, Bruxelles, P. Lang.

Chervel (A.), 1977, Et il fallut apprendre à écrire à tous les petits français… Histoire de la grammaire scolaire, Paris, Payot.

Groupe de Fribourg, 2012, Grammaire de la période, Berne, P.Lang.

Hazaël-Massieux (M.-C.), 1983, « Le rôle de l’intonation dans la définition et la structuration de l’unité de discours », BSL, tome 78, fasc. 1, 99-160

Lacheret-Dujour (A.) & Victorri (B.), 2002, « La période intonative comme unité d’analyse pour l’étude du français parlé : modélisation prosodique et enjeux linguistiques », Verbum XXIV n° 1-2, 55-72.

Lacheret-Dujour (A.), 2003, La prosodie des circonstants en français parlé, Paris-Leuven, Peeters.

Morel M.-A. & Danon-Boileau L. (1998), Grammaire de l’intonation, Paris, Ophrys.

CHOISIR UNE POLICE: