>Page pers. Mathieu Avanzi

>Page pers. Sandra Schwab

(07-2025)

Pour citer cette notice:

Avanzi (M.) & Schwab (S.), 2025, « Accentuation et phrasé », in Encyclopédie

Grammaticale du Français, en ligne : http://encyclogram.fr

DOI : https://nakala.fr/10.34847/nkl.fae5w5cv

1. Délimitation du domaine

Ś

Le mot « accent » est polysémique, car il désigne aussi bien certains signes graphiques (comme ceux que l’on trouve sur les lettres a, e, i, o et u) qu’une façon particulière de parler (et qui permet d’identifier l’origine régionale d’un locuteur, en témoignent les notions d’accent « parisien », d’accent « belge » ou encore d’accent « africain »). Au niveau prosodique, l’accent désigne la mise en valeur (proéminence) d’une syllabe dans la chaîne parlée, en fonction d’un certain nombre de paramètres acoustiques qui trouvent leurs correspondants au plan perceptif. Dans cette notice, la notion d’accentuation renvoie donc à la manière dont les syllabes d’un mot, d’un groupe de mots ou de quelconque autre unité syntagmatique sont mises en relief dans le flux verbal, au moyen des variations de hauteur, de durée ou encore d’intensité. En français, l’accentuation joue un rôle essentiel dans la structure rythmique de la langue, dans la mesure où les proéminences accentuelles que l’on trouve à la fin des groupes de mots sont des marqueurs de frontières : elles permettent de segmenter le flux de parole en unités prosodiques de diverses tailles, pour ainsi faciliter la compréhension du message. L’étude des constituants prosodiques de différents rangs qui s’agencent hiérarchiquement relève du phrasé.

2. Accentuation

2.1. Particularités typologiques du français

Dans de nombreuses langues du monde, l’accent primaire – appelé aussi accent lexical ou accent tonique– remplit une fonction qu’on appelle distinctive [Garde 1965]. Cela signifie que la position de l’accent primaire dans un mot peut changer le sens de ce mot, et entrer dans la formation de paires minimales. En espagnol, p. ex., selon que l’on met en valeur la première, la seconde ou la troisième syllabe de la suite sonore que forme le mot [nu.me.ɾo], on obtient une interprétation différente .

(1) número « le numéro »

(2) numéro « je numérote »

(3) numeró « (il/elle) a numéroté »

Dans une langue comme l’espagnol – mais c’est aussi le cas de l’allemand, de l’anglais et de la plupart des langues romanes –, l’accent primaire est donc essentiel à la compréhension et à la différenciation des mots [Quilis 1971 ; LaCrossa & al. 2016]. Dans une langue comme le français, de tels contrastes phonologiques n’existent pas, car la représentation lexicale d’un mot ne comporte pas de propriétés accentuelles [Rossi 1979 ; Dupoux & al. 1997, 2001]. Partant, on peut aussi bien mettre en valeur la syllabe initiale, intermédiaire ou finale d’un mot comme numéro, le sens reste le même : on sait qu’il s’agit d’un substantif qui désigne un chiffre ou valeur numérique.

2.2. L’accent final>

En français, la distribution des accents primaires est motivée par des contraintes qui gouvernent l’assemblage des morphèmes en syntagmes de bas-rang. On appelle groupes clitiques (désormais GC) de tels syntagmes, que l’on peut caractériser sommairement comme des unités minimalement composées d’un morphème lexical et des morphèmes grammaticaux qui en dépendent [Garde 1965] . La place de l’accent primaire est dite fixe [Grammont 1933 ; Fouché 1956], car cet accent tombe systématiquement sur la dernière syllabe dite « masculine » (syllabe dont le noyau n’est pas un schwa) d’un GC, comme l’illustre l’énoncé (4) :

(4) (les enfants)GC (lui ont dit)GC (donne-le-lui)GC (il le faut)GC

En théorie, dans un énoncé donné, tous les GC sont susceptibles d’être porteurs d’un accent primaire. En pratique cependant, ils ne sont pas forcément tous effectivement accentués [Delattre 1939]. P. ex., dans (5), le sujet parlant peut décider soit de réaliser tous les accents potentiels, comme dans (6) ; soit de n’en réaliser que deux (7), soit de n’en réaliser qu’un seul (8) :

(5) (il est venu)GC (lundi)GC (avec ses parents)GC

(6) (il est venu)GC (lundi)GC (avec ses parents)GC

(7) (il est venu)GC (lundi)GC (avec ses parents)GC

(8) (il est venu)GC (lundi)GC (avec ses parents)GC

La réalisation effective des accents primaires dans les productions orales dépend de contraintes à la fois syntaxiques et métriques (v. § 311 et 312 infra), mais elle est également influencée par des facteurs diachroniques, stylistiques et régionaux (v. § 4 infra).

Compte tenu du fait qu’en français, l’accent n’a pas de fonction distinctive, compte tenu aussi du fait qu’il s’agit d’un accent qui frappe le bord droit de GC et non de mots lexicaux, on a pris l’habitude, dans les travaux consacrés à la prosodie du français les plus récents, d’appeler l’accent primaire du français accent final [Delais-Roussarie & al. 2015, 2020 ; Avanzi & al. 2016 ; Di Cristo 2016 ; Delais-Roussarie 2024].

2.3.L’accent non final

À côté de l’accent primaire ou final, il existe en français un accent secondaire, qu’on appelle par opposition au précédent, accent non final. L’accent non final peut frapper n’importe quelle syllabe qui n’est pas la dernière syllabe masculine d’un GC [Marouzeau 1924]. Comme on le voit à la lecture des exemples ci-dessous, l’accent non final peut tomber aussi bien sur la syllabe initiale que sur la syllabe pénultième ou antépénultième d’un mot polysyllabique, voire un morphème grammatical monosyllabique

(9) (Marion)GC (est incontestablement)GC (la meilleure)GC (dans son domaine)GC

(10) (je crois)GC (qu’il va falloir)GC (trouver)GC (un endroit)GC (calme)GC

(11) (ces individus) (sont entrés)GC (avec l’assistante)GC (administrative)GC (du président)GC

(12) (on ne dit pas)GC (il habite)GC (au Valais)GC (on dit)GC (en Valais)GC

Les facteurs qui motivent la présence d’un accent non final et sa place dans le GC sont divers et variés. On a pu montrer que la réalisation d’un accent non final est conditionnée par des contraintes rythmiques et structurelles, essentiellement. En (9), la production d’un accent secondaire permet d’éviter une trop longue suite de syllabes inaccentuées (v. infra § 3.1.2.1.) ; en (10), la présence d’un accent secondaire sur la syllabe initiale du GC permet d’éviter une collision accentuelle (v. infra § 3.1.1.2.) et de marquer du même coup la borne gauche de ce groupe [Fónagy 1979 ; Lyche & Girard 1995], ce qu’on a appelé « arc accentuel » [Di Cristo 1999]. En (11), la présence d’accents non finals sur la syllabe initiale du dernier mot lexical et sur les morphèmes grammaticaux s’explique surtout par des raisons phonostylistiques (on aurait plus d’accents initiaux dans des genres journalistiques ou didactiques, v. infra § 4). Dans (12), l’emphase accentuelle des prépositions est motivée par un contraste paradigmatique, qui vise à opposer les deux éléments l’un par rapport à l’autre [Séguinot 1977].

2.4. Corrélats acoustiques

Les deux types d’accent, final et non final, ne présentent pas les mêmes propriétés sur le plan acoustique. L’accent final est actualisé par un allongement significatif de sa durée et par un mouvement mélodique montant ou descendant [Di Cristo 1999 ; Lacheret-Dujour & Beaugendre 1999]. Quant à l’accent non final, il est marqué par un ton mélodique haut et plat, et possiblement précédé d’un coup de glotte (v. Simon [2004], pour une revue systématique).

Figure 01. Spectrogramme et tracé intonatif stylisé de l’énoncé « l’été prochain, nous partirons pour une aventure inoubliable » . Sur la première couche d’annotation sont reportées les frontières de syllabes, transcrites en API. Sur la seconde couche, on peut voir la segmentation en GC.

Dans l’énoncé de la Figure 01, tous les GC sont assortis d’une proéminence finale, qui est marquée par une montée mélodique plus ou moins accusée sur les syllabes finales de été, prochain, partirons et aventure. Sur inoubliable, la syllabe finale est assortie d’un mouvement mélodique descendant. L’énoncé comporte un seul accent non final, qui frappe la première syllabe du mot inoubliable. Cet accent est actualisé par un ton haut, et il est précédé d’un coup de glotte. Comme on peut le voir sur le tracé, les syllabes accentuées finales de groupes sont toutes plus longues que les autres syllabes non accentuées de chacun des GC dans lesquels elles sont contenues.

3. Phrasé

Les proéminences accentuelles finales jouent le rôle de marqueurs de frontières : elles permettent de segmenter le flux de parole en groupes de mots pour ainsi faciliter la compréhension du message [Cutler & al. 1986 ; Vaissière 1990 ; Simon & Christodoulides 2016].

Dans la chaîne, tous les accents finals n’ont pas la même force. Comme on peut l’entendre et le voir dans l’énoncé de la Figure 02, les syllabes accentuées ne présentent pas toutes le même degré d’allongement, ni les mêmes niveaux de hauteur ou de variation mélodiques :

Figure 02. Spectrogramme et tracé intonatif stylisé de l’énoncé « mon oncle est tombé de sa chaise pendant le repas ». Sur la première couche d’annotation sont reportées les frontières de syllabes, transcrites en API. Sur la seconde couche, on peut voir la segmentation en GC.

Pour représenter le degré de proéminence associé à chacune des syllabes finales de GC, on utilise communément des grilles métriques, où la force relative des syllabes accentuées est représentée schématiquement par des colonnes d’astérisques [Dell 1984] :

| * | ||||||||||

| * | * | |||||||||

| * | * | * | ||||||||

| * | * | * | * | |||||||

| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

| mɔ̃ | nɔ̃kl | ɛ | tɔ̃ | be | tsa | ʃɛz | pɑ̃ | dɑ̃ | lʁə | pa |

| mon oncle | est tombé | de sa chaise | pendant le repas | |||||||

Figure 03. Grille métrique associée à la Figure 02.

Sur la Figure 03, on peut voir que les syllabes de l’énoncé analysé dans la Figure 2 sont transcrites en API dans une couche dédiée. Toutes potentiellement accentuables, et donc accompagnées d’au moins un astérisque. Aux syllabes effectivement accentuées sont associés au moins deux astérisques. Le nombre d’astérisques attribué à chaque syllabe est proportionnel à sa force perceptive, c’est-à-dire à son degré de proéminence [Halle & Vergnaud 1987].

La force des frontières délimite des unités de différents rangs , qui s’emboîtent hiérarchiquement les unes dans les autres [Selkirk 1984 ; Nespor & Vogel 1986]. Le nombre de niveaux et d’unités qu’il convient de délimiter fait encore débat dans la littérature, de même que les critères qui entrent en jeu dans leurs définitions [>Michelas 2011 ; Delais & al. 2020]. La plupart des chercheurs reconnaissent toutefois l’existence d’au moins deux niveaux de constituants prosodiques, qu’on appellera ici groupe accentuel (§ 31) et syntagme intonatif (§ 32).

3.1. Le groupe accentuel

À un premier niveau, les accents finals délimitent des unités prosodiques minimales qu’il convient de nommer groupes accentuels (désormais GA) . L’exemple (4), que nous reproduisons ci-dessous en (13), contient autant de GA que de GC :

(13) (les enfants)GC

(lui ont dit)GC (donne-le-lui)GC (il le faut)GC

[les enfants]GA [lui ont dit]GA [donne-le-lui]GA

[il le faut]GA

Dans les productions des sujets parlants, on l’a dit (§ 22), tous les GC ne sont pas systématiquement assortis d’un accent final et ne forment donc pas toujours un GA effectif. Comme le montrent les différents découpages proposés sous (a), (b) et (c) de l’exemple (14) ci-dessous, le nombre d’accents finals réalisés peut varier pour un seul et même énoncé :

(14) (mon oncle)GC (est tombé)GC (de sa chaise)GC (pendant le repas)GC

(a) [mon oncle]GA [est tombé]GA [de sa chaise]GA [pendant le repas]GA

(b) [mon oncle]GA [est tombé de sa chaise]GA [pendant le repas]GA

(c) [mon oncle est tombé de sa chaise]GA [pendant le repas]GA

Les contraintes qui pèsent sur la distribution des accents finals, et donc les règles qui permettent de prédire les découpages d’un énoncé en GA, ont fait l’objet de nombreuses recherches, théories et débats. Dans la littérature, il y a grosso modo accord sur le fait que la formation des GA obéit à des contraintes à la fois syntaxiques (§ 311) et rythmiques (§ 312).

3.1.1. Contraintes syntaxiques

3.1.1.1. Sur le plan syntaxique, le principe de dominance à droite prédit que la syllabe finale d’un constituant syntaxique mineur ne peut pas être accentuée si celle du constituant syntaxique majeur qui l’englobe n’est pas accentuée [Delais-Roussarie 1996, 2000]. C’est ce qui explique que les découpages de (15) en (a)-(c) soient possibles, alors que celui qui figure sous (d) est agrammatical :

(15) (L’agenda)GC(de son père)GC (était rempli)GC (de rendez-vous)GC (importants)GC

(a) [L’agenda]GA [de son père]GA [était rempli]GA [de rendez-vous]GA [importants]GA

(b) [L’agenda de son père]GA [était rempli]GA [de rendez-vous]GA [importants]GA

(c) [L’agenda de son père était rempli]GA [de rendez-vous importants]GA

(d) *[L’agenda]GA [de son père était rempli]GA [de rendez-vous]GA [importants]GA

Dans (a) l’agenda est phrasé de façon autonome et dans (b)-(c), il se trouve dans le même GA que le constituant syntaxique majeur dont il fait partie (l’agenda de son père). Dans (d), le constituant de son père ne peut pas être désaccentué si le constituant l’agenda est accentué, puisque les deux doivent être contenus dans la même unité accentuelle, ou former chacun une unité accentuelle.

3.1.1.2. Un autre principe, proche du précédent, entre dans les règles de formation des GA. Il est dit de non-collision syntaxique [Martin 1987, 2009], et stipule qu’un constituant syntaxique ne peut pas être phrasé dans le même GA qu’un constituant syntaxique dont il ne dépend pas. Ainsi, dans (16), la règle de non-collision syntaxique permet de rendre compte de l’agrammaticalité du découpage en (c), où le groupe de vue, qui dépend du syntagme des lunettes, est phrasé prosodiquement avec le complément de lieu au magasin, dont il ne dépend pas syntaxiquement

(16) (elle a acheté)GC (des lunettes)GC (de vue)GC (au magasin)GC

(a) [elle a acheté]GA [des lunettes]GA [de vue]GA [au magasin]GA

(b) [elle a acheté]GA [des lunettes de vue]GA [au magasin]GA

(c) *[elle a acheté]GA [des lunettes]GA [de vue au magasin]GA

3.1.1.3. Un troisième principe syntaxique prédit que les bords droits des unités prosodiques que nous avons nommées GA s’alignent sur des frontières droites de constituants syntaxiques X’ [Verluyten 1982 ; Delais-Roussarie 1996, 2000 ; Post 2000]. Appliquée au français, cette contrainte d’alignement entre structure prosodique et structure syntaxique, connue sous le nom d’Align-XP, stipule, entre autres, qu’un adjectif antéposé à un nom ne génère pas d’accent final (nonobstant son statut de morphème lexical) parce qu’il est dominé par le même nœud que ce dernier dans la représentation syntaxique. Considérons l’exemple (17) pour mieux comprendre de quoi il s’agit :

(17) (les jolis)GC (pantalons)GC

(a) [les jolis]GA [pantalons]GA

(b) [les jolis pantalons]GA

D’après la segmentation en GC, on prédit que le syntagme comporte deux GA, comme l’illustre le découpage proposé en (a) de l’énoncé (17). L’application de la règle Align-XP commande cependant que la syllabe finale de l’adjectif ne soit pas accentuée, et donc qu’il ne forme avec le nom qu’il qualifie qu’un seul et unique GA, comme le montre le découpage proposé en (b).

3.1.2. Contraintes métriques

3.1.2.1. Parmi les contraintes métriques qui commandent la bonne formation des GA, on trouve un principe qu’on a baptisé No-lapse [Nespor & Vogel 1986], ou de règle de 7 syllabes [Wioland 1985 ; Martin 1987]. Ce principe stipule qu’un GA ne peut pas contenir une suite de syllabes non accentuées supérieure à sept. Ainsi, dans les GC trop longs, cette contrainte est en général résolue par la production d’accents non finals, comme en (18) :

(18) (son frère)GC (souffrait)GC (de paraskévidékatriaphobie)GC

[son frère]GA [souffrait]GA [de paraskévidékatriaphobie]GA

Dans d’autres cas, la contrainte peut entraîner des phénomènes qu’on appelle de « restructuration » [Post 2000]. C’est ce qui arrive dans (19), où les règles syntaxiques de formation du GA (v. supra, §3.1.1.3.) prédiraient le découpage proposé en (a), mais où le découpage (b) est plus probable, compte tenu du nombre de syllabes idéal que doit contenir un GA :

(19) (l’architecte)GC (a été félicité)GC (pour son impressionnante)GC (réalisation)GC

(a) [l’architecte]GA [a été félicité]GA [pour son impressionnante réalisation]GA

(b) [l’architecte]GA [a été félicité]GA [pour son impressionnante]GA [réalisation]GA

3.1.2.2. À l’inverse, la contrainte de No-clash (que l’on traduit en français par non-collision accentuelle [Verluyten 1982 ; Dell 1984 ; Martin 1987 ; Delais-Roussarie 1996, 2000 ; Post 2000] stipule que deux syllabes adjacentes ne peuvent pas être toutes deux assorties d’un accent final. Dans (20), l’adjectif final constitue un GC indépendant du nom qu’il suit, et devrait donc générer un accent en vertu de cette autonomie syntaxique (a). Cependant, pour éviter la présence de deux syllabes accentuées consécutives, la règle de non-collision accentuelle prédit que le premier GC ne génère pas d’accent final, et qu’on observe préférentiellement le découpage proposé en (b) ou en (c) :

(20) (l’employée)GC (a acheté)GC (une voiture)GC (noire)GC

(a) *[l’employée]GA [a acheté]GA [une voiture]GA [noire]GA

(b) [l’employée]GA [a acheté]GA [une voiture noire]GA

(c) [l’employée]GA [a acheté]GA [une voiture noire]GA

3.1.2.3. Enfin, le principe d’équilibre métrique [Delais-Roussarie 1996, 2000], qui recoupe celui d’eurythmie de Martin [1987] prédit que les locuteurs privilégient la formation d’énoncés composés de GA équilibrés, c’est-à-dire de GA qui comportent idéalement le même nombre de syllabes. Ainsi, la structuration en GA de (a) présentée en (21) est moins probable que celle présentée en (b), compte tenu du fait que le dernier est plus eurythmique :

(21) (il ne le lui en a jamais)GC (rien dit)GC

(a) [il ne le lui en a jamais]GA [rien dit]GA

(b) [il ne le lui en a ]GA [jamais rien dit]GA

3.1.3. Hiérarchie des contraintes

S’il existe un consensus général dans la littérature sur la pertinence des différentes contraintes qui régissent le phrasé prosodique, la manière dont ces contraintes interagissent demeure sujette à débat, en particulier lorsqu’elles conduisent à des prédictions divergentes (v. p. ex. § 3121 supra). Plusieurs modèles, élaborés notamment dans le cadre de la théorie de l’optimalité [Prince & Smolensky 1993], ont été testés sur des données expérimentales contrôlées [Delais-Roussarie 1996 ; Post 2000], puis sur des corpus plus proches de l’usage spontané [Delais-Roussarie 2000 ; Post 2003, 2011]. Toutefois, la validation de ces hypothèses à partir de données réellement spontanées a longtemps été différée, et l’on dispose encore de peu d’études examinant de manière systématique, à l’aide d’analyses statistiques multifactorielles, la robustesse empirique de ces contraintes. En particulier, bien que l’on ait souvent supposé que l’ordre syntaxique des constituants (notamment les structures [ADJ+N] versus [N+ADJ]) déterminerait de manière significative la distribution des frontières prosodiques (v. § 3113), cette hypothèse n’a pu être confirmée empiriquement [Avanzi & Brognaux 2016].

3.2. Le syntagme intonatif

Les GA s’agencent en unités plus larges, que l’on nomme selon les modèles, « unité intonative » [Di Cristo & Hirst 1993], « période intonative » [Lacheret-Dujour 2003], « syntagme intonatif » [Delais-Roussarie 1996, 2024 ; Jun & Fougeron 2000, 2002 ; Post 2000] ou « unité prosodique majeure » [Mertens & Simon 2013]. Nous utiliserons ici la notion de syntagme intonatif (désormais SI), car elle rappelle l’idée que ces unités sont des ensembles qui comportent plusieurs unités de rang inférieur. Dans la littérature, il y a deux façons de définir les règles de bonne formation du SI, selon que l’approche est guidée par des critères extra-phonologiques (§ 321), ou qu’elle repose sur l’examen des phénomènes acoustiques (§ 322).

3.2.1. Dans les approches guidées par des critères extra-phonologiques

Dans les approches guidées par des critères extra-phonologiques [Delais-Roussarie 2005, 2024 ; Post 2000, 2011], le SI est défini sur la base d’indices syntaxiques et informationnels. Dans ces approches, le SI est défini comme un « domaine dont l’extension est la phrase racine » [Delais-Roussarie & Post 2008], et tous les éléments qui gravitent autour de cette phrase racine sont traités comme des SI. L’exemple (4) supra, reproduit sous (22), serait donc de ce point de vue constitué de trois SI :

(22) (les enfants)GC (lui ont dit)GC (donne-le-lui)GC (il le faut)GC

{[les enfants]GA [lui ont dit]GA}SI {[donne-le-lui]GA}SI {[il le faut]GA}SI

Dans (22), chacun des GA est susceptible de former un SI. Les deux premiers GA sont toutefois regroupés dans le même SI car ils appartiennent à la même unité syntaxique majeure. Les deux derniers constituent des constructions verbales autonomes, qui sont liées entre elles par une relation de parataxe. Elles forment donc des SI autonomes.

D’après les auteurs qui s’inscrivent dans cette approche, tous les constituants que l’on étudie dans les grammaires du français parlé sous les étiquettes de syntagmes disloqués à gauche – ces enfants dans (23) –, à droite – les voisins du deuxième dans (24) –, ou à l’intérieur d’une construction verbale – je pense dans (25), constituent des SI indépendants, compte tenu du fait qu’ils sont syntaxiquement périphériques à la construction verbale racine :

(23) (ces garçons)GC (ils n’aiment pas)GC (qu’on leur dise)GC (quoi faire)GC

{[ces garçons]GA}SI {[ils n’aiment pas]GA [qu’on leur dise]GA [quoi faire]GA}SI

(24) (on les connaît)GC (suffisamment bien)GC (les voisins)GC (du deuxième)GC

{[on les connaît]GA [suffisamment bien]GA}SI {[les voisins du deuxième]GA}SI

(25) (leurs collègues)GC (je pense)GC (leur offriront)GC (des fleurs)GC

{[leurs collègues]GA}SI {[je pense]GA}SI {[leur offriront]GA [des fleurs]GA}SI

Au sein des approches s’inscrivant spécifiquement dans le cadre Métrique-Autosegmental [Di Cristo & Hirst 1993 ; D’Imperio & al. 2007 ; Portes & Bertrand 2011 ; Di Cristo 2016], les accents dont sont assorties les syllabes finales de SI sont dits « nucléaires », car ils présentent la particularité d’être « contourogènes », c’est-à-dire qu’ils sont capables de générer une configuration mélodique identifiable (perceptivement et linguistiquement) comme un contour, ou intonation au sens que Delattre [1966] a donné à ce terme .

3.2.2. Dans les approches guidées par la

réalisation physique des phénomènes prosodiques

D’autres auteurs ont proposé de définir le SI en examinant seulement la réalisation acoustique des phénomènes prosodiques. Chez Jun & Fougeron [2002] p. ex., le SI est défini comme une unité comprenant minimalement un GA marqué sur son bord droit par un mouvement mélodique majeur (montant ou descendant), un allongement relatif important de sa syllabe finale et la présence éventuelle d’une pause après. Dans l’approche de Lacheret-Dujour & Victorri [2002 : 63], les frontières de ce qu’on appelle ici SI sont repérables automatiquement. L’algorithme se base sur quatre critères : (i) la présence d’une pause d’une durée de 300 ms, (ii) la présence d’un mouvement mélodique majeur (appréhendé comme la différence de hauteur entre le dernier extremum de fréquence fondamentale (F0) et la moyenne de F0 sur toute la portion qui précède la pause) d’au moins 4 demi-tons ; (iii) la détection d’une réinitialisation mélodique (calculée sur la base de hauteur entre la dernière valeur de F0 précédant la pause et la première valeur de F0 suivant la pause) d’un seuil de l’ordre de 3 demi-tons ; (iv) l’absence d’une marque d’hésitation (euh) à proximité immédiate de la pause. Si on applique ces critères, on peut repérer trois SI dans l’énoncé (26) :

(26) (quand je rentre)GC (chez moi)GC (je me prends)GC (un café)GC (puis je me détends)GC (en lisant)GC (un livre)GC

{[quand je rentre]GA [chez moi]GA}SI {[je me prends]GA

[un café]GA}SI

{[puis je me détends]GA [en lisant]GA [un livre]GA}SI

La Figure 04 donne une représentation acoustique de cet exemple :

Figure 04. Spectrogramme et tracé intonatif stylisé de l’énoncé « quand je rentre chez moi, je me prends un café, puis je me détends en lisant un livre ». Sur la première couche d’annotation sont reportées les frontières de syllabes, transcrites en API. Sur la seconde couche, on peut voir la segmentation en GC.

Sur le tracé, on voit que les pauses silencieuses délimitent des frontières de SI. Les trois pauses sont précédées de syllabes portant des mouvements mélodiques majeurs, présentant des allongements plus importants que sur les autres syllabes accentuées et faisant l’objet de réinitialisation mélodiques avec la syllabe qui suit.

3.2.3. Problèmes en suspens

Dans les approches guidées par des critères extra-phonologiques (v. § 321), on prédit que les frontières de SI sont assorties d’une rupture prosodique majeure, similaire à ce que proposent les auteurs s’inscrivant dans le paradigme des approches guidées par la réalisation physique des phénomènes prosodiques (§ 322). Beaucoup d’auteurs se sont contentés de proposer des modèles, et de les illustrer au moyen de quelques exemples (v. notamment les notions de « Frontière Prosodique Obligatoire » chez Mertens [2008]). Peu d’études ont cherché à vérifier empiriquement la validité des règles d’appariement entre syntaxe, prosodie et structure informationnelle, sur la base de données tirées de larges corpus. À titre d’exemple, on se reportera à Avanzi [2011, 2012] pour un examen, à l’aune de données de corpus oraux, de quelques structures traditionnellement décrites comme « détachées ».

4. Phénomènes variationnels

Au même titre que les traits phonétiques segmentaux (c’est-à-dire du timbre et/ou de la durée vocaliques), l’accentuation et le phrasé sont sujets à variation. Cette section fournit quelques exemples d’études portant sur la variation diatopique (§ 41), diaphasique (§ 42) et diachronique (§ 43) que peuvent subir les phénomènes d’accentuation et le phrasé.

4.1. Variation diatopique

Concernant la variation diatopique, les chercheurs ont examiné si la proportion d’accents finals et non finals variait en fonction de la variété régionale. Avanzi [2013], par exemple, a comparé la longueur des GA (en se basant sur le nombre de syllabes qu’ils contiennent) chez des locuteurs de 14 régions de France, Belgique et Suisse. Il a montré que les locuteurs parisiens produisaient des GA plus longs (donc moins d’accents finals) que les locuteurs des autres régions. Dans le même corpus, il a également étudié la proportion d’accents non finals dans des mots lexicaux dissyllabiques et a trouvé que les locuteurs de Paris et de Lyon présentaient le taux d’accents non finals le plus bas par rapport aux locuteurs des autres régions. D’autres recherches, conduites sur la base de données produites par des francophones de différentes régions d’Afrique francophone [Avanzi & al. 2011, 2014 ; Bordal 2012] ou du sud de la France [Sichel-Bazin 2015] ont en revanche montré qu’au sein de ces régions, les locuteurs avaient tendance à accentuer plus systématiquement les mots lexicaux que dans les régions où l’on parle le français « de référence », comme Paris et l’Île-de-France [Morin 2000].

Dans la norme dite « de référence », on l’a dit, l’accent final tombe sur la dernière syllabe pleine d’un GA. Mais dans d’autres variétés, notamment en Suisse romande, il n’est pas rare que l’avant-dernière syllabe de ce groupe soit aussi proéminente : un phénomène qui peut surprendre si l’on s’attend à une oxytonie systématique. Avanzi & al. [2012] se sont penchés sur la question de la proportion et de la nature acoustique de cette accentuation pénultième en fonction de la variété régionale examinée (en l’occurrence Paris et des variétés suisses, à savoir Genève, Nyon, Martigny et Neuchâtel). Ils ont tout d’abord trouvé que les Suisses romands, quelle que soit leur origine, produisaient 2 à 3 fois plus de syllabes pénultièmes accentuées que des locuteurs originaires de Paris. En ce qui concerne la caractérisation acoustique des syllabes pénultièmes accentuées, il semblerait que ce soit principalement la durée qui permette de distinguer les pénultièmes accentuées produites par des locuteurs parisiens de celles produites par des locuteurs d’autres régions, même si on observe dans certains cas des variations mélodiques notables, comme sur la syllabe pénultième du GA « faudra la relancer » de l’exemple dont la Figure 05 offre une représentation acoustique :

Figure 05. Spectrogramme et tracé intonatif stylisé de l’énoncé « elle t’en a pas parlé euh de cette procuration qu’il faut qu’on fasse ça faudra la relancer pour euh ». Sur la première couche d’annotation sont reportées les frontières de syllabes, transcrites en API. Sur la seconde couche, on peut voir la segmentation en GC.

Des résultats allant dans le même sens ont été obtenus à travers l’étude d’enregistrements de locuteurs originaires de Belgique [Bardiaux 2014].

Pour ce qui est du phrasé, Avanzi & Brognaux [2016] ont examiné dans quelle mesure le phrasé de l’adjectif était sensible à la variation diatopique. Dans un corpus composé d’énoncés produits par 15 locuteurs de France, Belgique et Suisse, ils ont déterminé si les séquences composées d’un ADJ+N (p. ex., des gentils enfants) ou N+ADJ (ex., des enfants gentils) étaient produites en un ou deux GA. Leurs résultats ont révélé que le phrasé prosodique des adjectifs n’était pas influencé par la variété régionale, contrairement aux phénomènes d’accentuation non finale décrits ci-dessus.

4.2. Variation diaphasique

Outre la variation diatopique, les études précédemment citées [Avanzi & al. 2012, Avanzi & Brognaux 2016] se sont également penchées sur la variation diaphasique susceptible d’affecter les phénomènes d’accentuation et de phrasé. Leur corpus étant composé de textes lus et d’extraits de parole spontanée, elles ont cherché à déterminer dans quelle mesure les résultats observés en lecture restaient valables en conversation spontanée. Avanzi & al. [2012], p. ex., ont trouvé dans certaines variétés régionales, en particulier dans les variétés suisses, des différences quant au nombre de syllabes pénultièmes perçues comme proéminentes dans les deux styles de parole. Les résultats de Avanzi & Brognaux [2016] quant à eux ont également révélé des différences de phrasé en lecture et en conversation, indiquant que le style de parole a un impact tant sur les phénomènes d’accentuation que sur le phrasé. C’est également la conclusion à laquelle sont arrivés Simon & al. [2010] qui ont examiné si les paramètres prosodiques – parmi lesquels les accents – variaient systématiquement en fonction de styles de parole spécifiques (appelés « phonostyles ») : journaux et interviews radiophoniques, discours de chefs d’états à l’occasion d’une fête nationale, réponse à une demande d’itinéraire en milieu urbain, récit conversationnel, lecture à haute voix ou encore conférence dans le cadre d’un colloque universitaire. Ils ont trouvé, entre autres, que la proportion de syllabes proéminentes (finales, mais aussi non finales) variait en fonction du style de parole. Les GA les plus longs (c’est-à-dire une proportion de syllabes finales proéminentes plus basse) étaient produits en lecture et dans le récit conversationnel, alors que les plus courts (c’est-à-dire une proportion de syllabes finales proéminentes plus élevée) se retrouvaient dans les interviews radiophoniques, les discours politiques et les explications d’itinéraires.

4.3. Variation diachronique

Les phénomènes d’accentuation peuvent également être sujets à la variation diachronique, comme illustré par l’étude de Boula de Mareüil & al. [2012] qui ont examiné l’évolution prosodique du style journalistique à travers des archives audiovisuelles de 1940 à 1997. Ils ont calculé, entre autres, la proportion et la caractérisation acoustique des accents initiaux, traits typiques du style journalistique. Leur recherche a montré une diminution de l’accentuation initiale au fil du temps, passant de 28% dans les années 40-50 à 18% dans les années 1980-1990. En outre, il apparaît également que les corrélats acoustiques de l’accent initial ont changé depuis les années 1940 avec une augmentation de la durée de l’attaque (de la consonne initiale de la syllabe), mais une diminution de la durée du noyau vocalique de la syllabe. Ces résultats illustrent bien comment se manifeste la variation diachronique dans le style journalistique tant au niveau de la proportion d’accent initiaux que de leurs corrélats acoustiques.

5. Bilan

Dans le champ des sciences du langage, les études sur l’accentuation et le phrasé sont assez récentes. Jusqu’à la fin des années 60, l’idée que l’on se faisait de l’accentuation du français, héritée notamment de chercheurs comme Grammont [1933], Delattre [1951] et Fouché [1956], pouvait se résumer comme suit : le français est une langue où l’accent primaire n’a pas de fonction lexicalement distinctive, et dont la place ne varie pas dans le mot. De fait, cet accent tombe sur le bord droit d’unités plus ou moins larges, dont les frontières varient d’un énoncé et/ou d’un locuteur à l’autre (d’où l’idée que cet accent, de par sa position, est un accent « de groupe »). À cette époque, on reconnaissait également l’existence d’un accent secondaire, ou initial, qui tombe préférentiellement sur le bord gauche de mots lexicaux, et on considérait alors sa fonction comme « expressive » et « emphatique », et hors du domaine de la grammaire [Marouzeau 1924, Nyrop 1963].

C’est à partir des années 70 que les phénomènes liés à l’accentuation et au phrasé du français ont commencé à donner lieu à un nombre de plus en plus foisonnant de travaux [Rossi 2000 ; Lacheret-Dujour 2010 ; Di Cristo 2016], sous la plume notamment d’auteurs comme Rossi [1979, 1985], Martin [1987], Hirst & Di Cristo [1981], Verluyten [1982], Dell [1984], Mertens [1989]. Dans le contexte générativiste ambiant [Selkirk 1984], qui était aussi celui des premiers pas de la synthèse de la parole [Vaissière 1974], l’étude de l’accentuation a commencé à être systématiquement envisagée de façon étroite avec l’étude de la syntaxe. De nombreux auteurs se sont attachés à expliquer en quoi la distribution des accents primaires dans l’énoncé, et les regroupements de différents rangs auxquels ils donnent lieu, étaient déterminés – ou pas – par la constituance syntaxique. Quant à l’accent secondaire, il a commencé à être traité comme un accent rythmique, impliqué dans la formation d’arcs accentuels [Fónagy 1979].

Au cours des années 1990 et 2000, de nouveaux modèles, développés essentiellement dans le cadre métrique-autosegmental ont vu le jour (v. D’Imperio & al. [2016], pour un aperçu historique). Le primat de la syntaxe pour définir les unités a été modéré par la prise en compte de critères métriques et temporels [Pasdeloup 1990 ; Delais-Roussarie 1995 ; Post 2000], ou tout simplement abandonné au profit de critères prosodiques uniquement [Hirst & Di Cristo 1996, Jun & Fougeron 1995].

Les années 2000 ont vu l’émergence de nouvelles approches. D’une part certaines approches ont étudié l’interface prosodie/discours (v. les travaux de Lacheret-Dujour [2003] ou Simon [2004]). D’autres approches ont poursuivi le développement de modèles déjà installés [Portes & Bertrand 2011, 2012 ; Michelas 2011]. Les progrès dans le traitement automatique de la parole ont permis la mise au point d’outils d’annotation automatique ou semi-automatique [Lacheret & Victorri 2002 ; Goldman & al. 2007 ; Mertens & Simon 2013], ce qui a permis de vérifier la validité empirique de modèles ou de règles d’interfaces syntaxe/prosodie/discours à large échelle [Avanzi 2011, 2012], mais aussi d’hypothèses diachroniques et stylistiques sur le fonctionnement de l’accent non final [Boula-de-Mareüil 2012 ; Boula-de-Mareüil & al. 2012]. Les études sur les variétés périphériques du français (français d’Afrique, d’Alsace, de Belgique, de Suisse, etc.) ont vu le jour et ont permis d’insister sur l’importance des corpus dans la description des marques prosodiques régionales [Simon 2012].

En 2025, les recherches sur l’accentuation et le phrasé prosodique du français sont beaucoup moins abondantes qu’elles ne l’ont eu été. Elles se renouvellent surtout dans les domaines de l’acquisition [Santiago-Vargas 2021 ; Delais-Roussarie & Granget 2022 ; Maraino & Schwab 2024] et celui de la psycholinguistique [Bertrand & al. 2022 ; Rassili & al. 2024].

Références

Avanzi, M. (2011). Note sur la prosodie des clivées du type c’est X qu- V en français parlé. In G. Corminboeuf & M.-J. Béguelin (Eds.), Du système linguistique aux actions langagières. Hommages à Alain Berrendonner (pp. 113-124). Bruxelles : De Boeck/Duculot.

Avanzi, M. (2012). L’interface prosodie/syntaxe en français. Dislocations, incises et asyndètes. Bruxelles : Peter Lang.

Avanzi, M., & Brognaux, S. (2016). Une analyse multi-niveau du phrasé prosodique des adjectifs en français. Langue Française, 191, 107-121.

Avanzi, M., Post, B., & Simon, A. C. (2016). La prosodie du français. Accentuation et phrasé (= Langue française 191). Paris Armand Colin.

Avanzi, M., Schwab, S., Dubosson, P., & Goldman, J.-P. (2012). La prosodie de quelques variétés de français parlées en Suisse romande. In A. C. Simon (Ed.), La variation prosodique régionale en français (pp. 89-120). Louvain-la-Neuve : De Boeck/Duculot.

Bardiaux, A. (2011). La prosodie de quelques variétés de français en Belgique : analyse perceptive et acoustique. Thèse de doctorat, Université catholique de Louvain.

Berrendonner, A. (2023). L’opposition lexical/grammatical, in Encyclopédie Grammaticale du Français, en ligne : http://encyclogram.fr.

Bertrand, R., German, J., Herment, S., Hirst, D., Michelas, A., & al. (2022). La prosodie au Laboratoire Parole et Langage : histoire, recherches actuelles et perspectives. Travaux interdisciplinaires sur la parole et le langage, 38.

Boersma, P., & Weenink, D. (2025). Praat (Version 6.4). Retrieved from <http://www.fon.hum.uva.nl/praat/>

Bordal, G. (2012). Prosodie et contact de langues : le cas du système tonal du français centrafricain. Thèse de doctorat, Universités d’Oslo et de Paris-Ouest Nanterre.

Boula de Mareüil, P. (2012). Variation diachronique dans la prosodie du style journalistique : le cas de l’accent initial. Revue Française de Linguistique Appliquée, 17, 97-111.

Boula de Mareüil, P., Adda-Decker, M., Woehrling, C., Bardiaux, A., & Simon, A. C. (2012). Une étude par le traitement automatique de la prosodie du français à la frontière des domaines romans et germaniques. In A. C. Simon (Ed.), La variation prosodique régionale en français (pp. 119-136). Bruxelles : De Boeck/Duculot.

Cutler, A., Mehler, J., Norris, D., & Ségui, J. (1986). The syllable’s differing role in the segmentation of French and English. Journal of Memory and Language, 25, 385-400.

D’Imperio, M., Michelas, A., & Portes, C. (2016). École d’Aix et approches tonales de l’intonation du français : un aperçu des recherches depuis les années 1970. Langue Française, 191, 31-46.

Delais-Roussarie, E. (1996). Phonological Phrasing and Accentuation in French. In M. Nespor & N. Smith (Eds.), Dam Phonology (pp. 1-38). La Haye : Holland Academic Graphics.

Delais-Roussarie, E. (2000). Vers une nouvelle approche de la structure prosodique. Langue Française, 126, 92-112.

Delais-Roussarie, E. (2024). Phonetics, phonology, and orthography. In W. Ayres-Bennett & M. McLaughlin (Eds.), The Oxford Handbook of the French Language (pp. 31-64). Oxford : Oxford University Press.

Delais-Roussarie, E., & Granget, C. La prosodie de la L1 contraint-elle l’acquisition de la morphologie verbale en français L2 ? Actes 34èmes Journées d’Études sur la Parole, non-paginé.

Delais-Roussarie, E., & Post, B. (2008). Unités prosodiques et grammaire de l’intonation : vers une nouvelle approche. Actes des 27èmes Journées d’Études sur la Parole, non-paginé.

Delais-Roussarie, E., Post, B., Avanzi, M., Buthke, C., Di Cristo, A., Feldhausen, I., & al. (2015). Developing a ToBI system for French. In S. Frota & P. Prieto (Eds.), Intonational Variation in Romance (pp. 63-100). Oxford : OUP.

Delais-Roussarie, E., Post, B., & Yoo, H.-Y. (2020). Unités prosodiques et grammaire intonative du français : vers une nouvelle approche. Actes des 33èmes Journées d’Études sur la Parole, non-paginé.

Delattre, P. (1939). Accent de mot et accent de groupe. French Review, 13, 1-6.

Delattre, P. (1951). Studies in French and Comparative Phonetics. The Hague : Mouton.

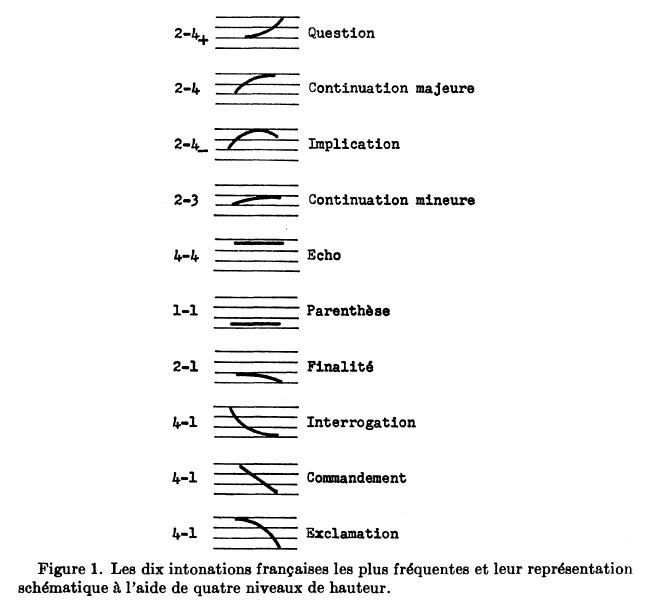

Delattre, P. (1966). Les dix intonations de base du français. French Review, 40, 1-14.

Dell, F. (1984). L’accentuation dans les phrases en français. In F. Dell, D. Hirst, & J.-R. Vergnaud (Eds.), Forme sonore du langage : Structure des représentations en phonologie (pp. 65-122). Paris : Hermann.

Di Cristo, A. (1999). Vers une modélisation de l’accentuation du français : première partie. Journal of French Language Studies, 9, 143-179.

Di Cristo, A. (2016). Essais sur l’accentuation, la métrique, le rythme, le phrasé prosodique et l’intonation du français contemporain. Berlin : De Gruyter.

Di Cristo, A., & Hirst, D. (1993). Rythme syllabique, rythme mélodique et représentation hiérarchique de la prosodie du français. Travaux de l’Institut de Phonétique d’Aix, 15, 9-24.

D’Imperio, M., Bertrand, R., Di Cristo, A., & Portes, C. (2007). Investigating Phrasing Levels in French: Is there a Difference between Nuclear and Prenuclear Accents? Selected Papers from the 36th Linguistic Symposium on Romance Languages, Amsterdam/New York.

Dupoux, E., Pallier, C., Sebastián, N., Mehler, J. (1997). A destressing ‘deafness’ in French? Journal of Memory and Language, 36, 406-421.

Dupoux, E., Peperkamp, S., & Sebastian-Gallés, N. (2001). A robust method to study stress ‘deafness’. Journal of the Acoustical Society of America, 110, 1606–1618.

Fónagy, Y. (1979). L’accent en français : accent probabilitaire. Studia Phonetica, 15, 123-233.

Fouché, P. (1956). Traité de prononciation française. Paris : Klincksieck.

Garde, P. (1965). L’accent. Paris : PUF.

Goldman, J.-P., Avanzi, M., Simon, A. C., Lacheret-Dujour, A., & Auchlin, A. (2007). A Methodology for the Automatic Detection of Perceived Prominent Syllables in Spoken French. Proc. Interspeech, 98-101.

Grammont, M. (1933). Traité de phonétique. Paris : Delagrave.

Hirst, D., & Di Cristo, A. (1984). French intonation: a parametric approach. Die Neueren Sprachen, 83, 554-569.

Hirst, D., & Di Cristo, A. (1996). Y a t-il des unités tonales en français ? Actes des 21èmes Journées d’Études sur la Parole, 223-226.

Jun, S. A., & Fougeron, C. (1995). The Accentual Phrase and the Prosodic Structure of French. Proc. of the 13th ICPHS, 722-725.

Jun, S. A., & Fougeron, C. (2000). A Phonological Model of French Intonation. In A. Botinis (Ed.), Intonation: Analysis, Modelling and Technology (pp. 209-242). Kluwer Academic Publishers.

Jun, S. A., & Fougeron, C. (2002). Realizations of Accentual Phrase in French Intonation. Probus, 14, 147-172.

Lacheret-Dujour, A. (2003). La prosodie des circonstants. Louvain : Peeters.

Lacheret-Dujour, A., & Beaugendre, F. (1999). La prosodie du français. Paris : CNRS-Editions.

Lacheret-Dujour, A., Kahane, S., Pietrandrea, P., Avanzi, M., & Victorri, B. (2011). Oui mais elle est où la coupure , là ? Quand syntaxe et prosodie s’entraident ou se complètent. Langue Française, 170, 61-79.

Lacheret-Dujour, A., & Victorri, B. (2002). La période intonative comme unité d’analyse pour l’étude du français parlé : modélisation prosodique et enjeux linguistiques. Verbum, 24, 55-72.

aCrossa, A., Liss, J., Barragan, B., Adams, A., & Berisha, V. (2016). The role of stress and word size in Spanish speech segmentation. The Journal of the Acoustical Society of America, 140, 484-490.

Lyche, C., & Girard, F. (1995). Le mot retrouvé. Lingua, 95, 205-221.

Mairano, P., & Schwab, S. (2024) (Eds). Speech Analysis and Tools in L2 Pronunciation Acquisition. Languages 2024, 9(1).

Marouzeau, J. (1924). Accent affectif et accent intellectuel. Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, 25, 80-86.

Martin, P. (1987). Prosodic and Rhythmic Structures in French. Linguistics, 25(5), 925-949.

Martin, P. (2009). L’intonation du français. Paris : Armand Colin.

Meillet, A. & Vendryès, J. (1966). Traité de grammaire comparée des langues classiques. Paris : Champion.

Mertens, P. (1989). L’intonation du français. De la description linguistique à la reconnaissance automatique. Thèse de doctorat, K.U. Leuven,

Mertens, P. (2008). Syntaxe, prosodie et structure informationnelle : une approche prédictive pour l’analyse de l’intonation dans le discours. Travaux de linguistique, 56, 97-124.

Mertens, P., Goldman, J.-P., Wehrli, E., & Gaudinat, A. (2001). La synthèse de l’intonation à partir de structures syntaxiques riches. Traitement Automatique des Langues, 42, 145-192.

Mertens, P., & Simon, A. C. (2013). Towards automatic detection of prosodic boundaries in spoken French. Proc. Prosody-Discourse Interface.

Michelas, A. (2011). Caractérisation phonétique et phonologique du syntagme intermédiaire en français : de la production à la perception. Thèse de doctorat de l’Université de Provence.

Morin, Y.-Ch. (2000). Le français de référence et les normes de prononciation. Cahiers de l'Institut linguistique de Louvain, 26(1), 91-135.

Nespor, M., & Vogel, I. (1986). Prosodic Phonology. Dordrecht : Foris.

Nyrop, K. (1963). Manuel de phonétique du français parlé. Copenhague : Gydendal.

Pasdeloup, V. (1990). Modèles de règles rythmiques du français appliqué à la synthèse de la parole. Thèse de doctorat de l’Université de Provence.

Portes, C., & Bertrand, R. (2011). Permanence et variation des unités prosodiques dans le discours et l’interaction. Journal of French Language Studies, 21, 97-110.

Post, B. (2000). Tonal and Phrasal Structures in French Intonation. The Hague : Thesus.

Post, B. (2003). French phrasing and accentuation in different speaking styles. Oxford University Working Papers in Linguistics, Philology & Phonetics, 8, 69-83.

Post, B. (2011). The multi-facetted relation between phrasing and intonation contours in French. In C. Gabriel & C. Lleó (Eds.), Intonational Phrasing in Romance and Germanic: Cross-linguistic and bilingual studies (pp. 43-74). Amsterdam: John Benjamins.

Prince, A., & Smolensky, P. (1993). Optimality Theory: Constraint Interaction in Generative Grammar. Oxford: Blackwell Publishers.

Quilis, A. (1971). Caracterización fonética del acento español. Travaux de. Linguistique et de Littérature, 9, 53-72.

Rassili, O., Michelas, A., & Dufour, S. (2024). On the perception of stress position by French listeners: An EEG investigation. Brain and Language, 251.

Rossi, M. (1979). Le français, langue sans accent ? Studia Phonetica, 15, 13-51.

Rossi, M. (1985). L’intonation et l’organisation de l’énoncé. Phonetica, 42, 12-20.

Rossi, M. (2000). Intonation : past, present, future. In A. Botinis (Ed.), Intonation : analysis, modelling and technology (pp. 13-52). Dordrecht : Kluwer Academic Publishers.

Santiago, F. (2021). Transcription et annotation de données orales pour étudier la prosodie en FLE : enjeux méthodologiques. In G. Bernini, A. Valentini, & J. Saturno (Eds.), Superare l’evanescenza del parlato. Un vademecum per il trattamento digitale di dati (pp. 167-199). Bergamo : Bergamo University Press - Sestante Bergamo.

Séguinot, A. (1977). L’accent d’insistance en français standard. Studia Phonetica, 12, 1-58.

Selkirk, E. (1984). Phonology and Syntax: The relation between Sound and Structure. Cambridge : MIT Press.

Sichel-Bazin, R. (2015). Prosodic Systems in Contact : Occitan and French. (PhD Thesis). Universität Osnabrück / Universitat Pompeu Fabra,

Simon, A. C. (2004). La structuration prosodique du discours en français. Une approche multidimensionnelle et expérientielle. Bern : Peter Lang.

Simon, A. C. (Ed.) (2012). La variation prosodique régionale en français. Bruxelles : De Boeck/Duculot.

Simon, A. C., Auchlin, A., Goldman, J.-P., & Avanzi, M. (2010). Les phonostyles. Une description prosodique des styles de parole en français. In M. Abecassis & G. Ledegen (Eds.), Les voix des Français : en parlant, en écrivant (pp. 71-88). New York : Peter Lang.

Simon, A. C. & Christodoulides, G. (2016). Frontières prosodiques perçues : corrélats acoustiques et indices syntaxiques. Langue française, 191(3), 83-106.

Vaissière, J. (1974). On French Prosody. Quarterly Progress Report, 114, 212-223.

Vaissière, J. (1990). Rhythm, accentuation and final lengthening in French. In J. Sundberg (Ed.), Music, Language, Speech and Brain (pp. 108-121). Stockolm: Macmillan Press.

Verluyten, P. (1982). Recherches sur la prosodie et la métrique du français. Thèse de doctorat de l’Université d’Anvers,

Wioland, F. (1985). Les structures rythmiques du français. Paris : Slatkine-Champion.

(1)

Dans nos exemples, les syllabes porteuses d’un accent primaire sont soulignées.

(2)

L’appellation groupe clitique peut prêter à confusion en raison de son écart par rapport à la définition usuelle du terme clitique, qui a son origine dans la grammaire des langues classiques [Meillet & Vendryès 1966 : 127].

- On qualifie ordinairement de clitiques (étymologiquement, « qui s’appuie sur (un voisin) », du gr. κλίνειν) des morphèmes dépourvus d’autonomie prosodique, c’est-à-dire inaptes à former à eux seuls un groupe accentuel. Ces morphèmes sont toujours intégrés à un groupe accentuel comprenant un morphème accentuable, auquel ils s’agrègent prosodiquement soit avant (proclitiques), soit après (enclitiques)*. En français, les morphèmes clitiques sont principalement des prépositions, des déterminants du nom, et certains pronoms ; voir la Notice `Pronoms personnels clitiques` et la Notice ‘Inversion du clitique sujet’.

- Quand on parle de groupe clitique, en revanche, on entend par là un groupe accentuable minimal, donc susceptible de contenir éventuellement des morphèmes clitiques. Mais cette appellation a l’inconvénient de s’appliquer aussi aux groupes accentuables minimaux qui ne contiennent aucun clitique, comme lundi dans les ex. (5-8) ou Marion en (9)…

Malgré cette impropriété terminologique, nous avons décidé de conserver l’appellation de groupe clitique, largement attestée dans la littérature phonologique francophone, afin de préserver la continuité descriptive avec les travaux antérieurs.

* Signalons toutefois que certains morphèmes clitiques peuvent être « décliticisés », et former des groupes accentuables autonomes (v. Notice Grammatical vs Lexical, ex. (11)).

(3)

Dans nos exemples, les syllabes porteuses d’un accent secondaire sont en gras. On peut remarquer qu’ici, la position non finale correspond souvent à la position initiale, mais il est possible que l’accent non final tombe sur une syllabe médiane (v. p. ex. l’énoncé sous la Figure 01 infra).

(4)

Tous les spectrogrammes ont été réalisés avec le logiciel Praat [Boersma & Weenink 2025].>

(5)

Dans la littérature, la terminologie abonde pour nommer une telle unité, ce qui peut être déroutant. Ces unités minimales ont notamment été appelées : « mot prosodique » [Vaissière 1974 ; Martin 1987], « unité rythmique » [Di Cristo & Hirst 1993], « groupe accentuel » [Verluyten 1983 ; Lacheret & al. 2011 ; Delais-Roussarie & al. 2015, Delais-Roussarie 2024], « syntagme accentuel » [Jun & Fougeron 2000, 2002] ou « syntagme phonologique » [Delais-Roussarie 1996, 2000 ; Post 2000].

(6)

On observe un phénomène comparable dans l’exemple (15d) supra, où le GA de son père était rempli regroupe de manière infondée un complément du nom (de son père) avec un prédicat verbal (était rempli), alors que ces deux éléments relèvent de structures syntaxiques distinctes.

(7)

Par intonations, Delattre entend essentiellement des variations de la fréquence fondamentale de la voix :

Ce que nous percevons subjectivement comme une certaine intonation se réalise objectivement par les variations d'un ensemble de traits acoustiques – facteurs irréductibles de la voix: l'intensité, la durée, et la fréquence. Cependant, comme ce dernier trait – les variations de fréquence fondamentale de la voix parlée – joue le rôle principal dans la perception de l'intonation, c'est de cette "fondamentale" que nous dépendrons le plus.

Delattre figure ces intonations par des courbes sur une portée de quatre niveaux de hauteur :

(8)

Le nombre de syllabes par GA donne une bonne approximation de la proportion d’accents finals réalisés : plus les GA sont courts, plus la proportion d’accents finals est élevée.

CHOISIR UNE POLICE: