>Page pers. Jacques François

(05-2025)

Pour citer cette notice :

François (J.), 2025, "Valence, actance et description du lexique verbal", in Encyclopédie Grammaticale du Français,

en ligne : encyclogram.fr

DOI: https://nakala.fr/10.34847/nkl.45d79p5l

Cette notice est complétée par:

- une Annexe historique > Annexe 1

- une Annexe consacrée à la valence en lexicographie électronique > Annexe 2

1. Préambule

Ce chapitre de l’Encyclopédie Grammaticale du Français paraît tardivement, plus de trois ans après celui sur la rection avec lequel il entretient des relations étroites, mais qui porte sur une notion bien plus ancienne et ancrée dans la tradition grammaticale, et il n’y a pas à s’en étonner, car la notion de valence verbale et plus encore celle d’actance, qui la complète avec ses deux facettes syntaxique et sémantique, restent encore aujourd’hui des outils de lexicographes plus que de grammairiens (voir notamment les sections 2.5 et 3.1 du chapitre La rection).

La notion de valence/actance a donc un statut hybride ou d’interface entre les deux disciplines, appréciée d’une partie des auteurs de dictionnaires des constructions verbales, mais inconfortable pour les grammairiens du fait même de sa trop grande proximité avec la rection

Je ne chercherai pas à suivre de près le schéma de composition auquel se sont conformés les autres chapitres pour trois raisons principales :

1. Ce caractère hybride de la valence (appliquée à la plupart des verbes et à certaines classes de noms, d’adjectifs et d’adverbes) entre lexicographie et grammaire, qu’elle partage avec le lexique-grammaire fondé au LADL (Laboratoire d’Automatique et de Documentation Linguistique) par Maurice Gross à partir des années 1970 et développé ultérieurement en France et en Belgique. De ce fait les observations générales y jouent un rôle moins décisif que celles qui définissent des classes de verbes en fonction de critères de distinction et de combinatoire des actants et de mise à l’écart des circonstants. Notons que dans la notation formelle de Maurice GROSS (1975), tous les constituants de la proposition supposés sans effet sur le classement des constructions verbales sont notés indifféremment par le symbole « Ω ».

2. Le Lexique-grammaire occulte explicitement la spécification des circonstants, à l’exception du dictionnaire électronique Les verbes français de Jean Dubois et François Dubois-Charlier (1997 ; en ligne) qui associe à certaines classes de verbes un type privilégié de circonstant.

D’autre part il ne mentionne qu’exceptionnellement l’interprétation sémantique des classes syntaxiques en raison du postulat que les classes sémantiques se dégageront naturellement des configurations syntaxiques. Inversement les études sur la valence (essentiellement verbale) visent généralement, depuis les Éléments de syntaxe structurale de Tesnière, publiés à titre posthume par son collègue Jean Fourquet en 1959, à associer étroitement les propriétés syntaxiques et sémantiques.

3. Le développement de la théorie de la valence des verbes du français contemporain a été marqué par des études pionnières en Allemagne, en Belgique et en Pologne dans les années 1970-1980, mais les linguistes français sont restés en retrait .

Il en résulte que, près d’un demi-siècle après ces études destinées à orienter les recherches futures, on ne dispose toujours d’aucun ouvrage de référence en français sur ce thème. En revanche on dispose de dictionnaires qui appliquent plus ou moins explicitement la notion de valence verbale, soit en format papier (Busse & Dubost 1978-1983, Lewicka & Bogacki, 1983, Florea & Fuchs 2010), soit en format électronique (DicoValence, Les verbes français, Contrastive Verb Valency Dictionary). Ces entreprises lexicographiques se sont développées depuis les années 1990 sans cadre théorique unifié, contrairement au Lexique-grammaire.

2. Questions préalables

2.1. Définition et délimitation du domaine

La notion de valence syntaxique, due à Lucien Tesnière, résulte initialement d’un transfert métaphorique de la notion originale de valence en chimie. La notion de saturation de la valence d’un corps chimique est transposable à la syntaxe. Ainsi les types d’emploi du verbe parler sont caractérisés par un degré variable de saturation, cf. (1-6) :

En (1), la valence 3 (impliquant trois actants, respectivement N1 : sujet-agent-locuteur + N2 : objet prép._à=destinaire-allocutaire + N3 : objet prép._de=thème-discursif) est saturée.

(1) Je vous parlerai de mes recherches.

En (2), la valence 2 (N1 : sujet-agent-locuteur + N2 : objet prép._à=destinaire-allocutaire) n’est pas saturée, car le thème de l’exposé n’est pas mentionné. Le circonstant de manière figure en petites capitales.

(2) Je vous parlerai sans employer de termes techniques.

En (3), la valence est réduite à 1 (N1 : sujet-agent-locuteur).

(3) Je parlerai sans ambages.

En (4) la valence 2 est saturée, car l’ajout d’un thème discursif produit une phrase agrammaticale : Est-ce que ce sujet vous parle *de N ? La valence 2 implique un N1 : sujet-thème-discursif et un N2 : objet prép._à-expérient ). Le thème discursif figurant déjà comme sujet grammatical, il ne peut pas figurer une seconde fois comme objet prép._de.

(4) Est-ce que ce sujet vous parle ? [= vous intéresse / est évocateur]

En outre, la notion de valence demande à être spécifiée de deux manières : valence syntaxique vs sémantique et valence quantitative vs qualitative.

En (5), la valence sémantique est 2 (l’activité onirique suppose un rêveur et une situation rêvée), mais la valence syntaxique perd son actant introduit par la prép. de sous l’effet de l’opération que les spécialistes désignent comme diminution de la valence [voir plus bas la section 4.4], la situation rêvée étant laissée dans l’ombre.

(5) Tais-toi, je rêve !

Enfin, en (6), la valence est 2 dans les trois formulations,

mais avec une variation qualitative affectant le second actant : une

situation exprimée

- soit par un nom abstrait,

- soit par une construction infinitive avec agent co-référent à celui de la proposition matrice,

- soit par une proposition complétive.

(6) J’ai rêvé des prochaines vacances. / J’ai rêvé de partir en vacances. / j’ai rêvé que je partais en vacances.

Par ailleurs, de nombreux verbes peuvent mettre en scène différents types de situation. Ils sont dits polysémiques et il convient alors de parler des différentes valences d’un verbe selon le contexte. La différence entre deux valences contextuelles d’un même verbe ou adjectif peut être :

- quantitative :

(7) Tu es trop curieux ! → valence 1 vs

(8) Je serais curieux d’en savoir plus → valence 2

- ou qualitative :

(9) Je<animé> vous ai dit la vérité → valence 3 vs

(10) Ça<non animé> ne me dit rien qui vaille → valence 3

- ou les deux à la fois :

(11) Je<animé> vous demande un peu de patience → valence 3 vs

(12) Votre offre<non animé> demande réflexion → valence 2 [§ 4.4.3.]

2.2. Cadres théoriques ayant favorisé le développement de l’étude de la

valence verbale et de l’actance

Voir la Notice historique en annexe.

Les sources possibles des stemmas (schémas de dépendance syntaxique) de Tesnière ont été traquées récemment par Nicolas Maziotta (2022) qui a identifié plusieurs pistes.

En sens inverse, le linguiste-informaticien David Hayes a cherché dès 1964 à formaliser la grammaire de dépendance de Tesnière dont la théorie de la valence syntaxique est partie prenante, et la même année Maurice Gross comparait ce formalisme à d’autres grammaires formelles, la grammaire syntagmatique de Chomsky et la grammaire catégorielle de Y. Bar-Hillel pour conclure que leur « capacité générative » est identique.

En 1968, Charles Fillmore mentionnait les Éléments de Tesnière dans son « plaidoyer pour le cas » (The case for case) où il cherchait à définir des classes de verbes en fonction des ‘cas’ (conçus comme des actants syntactico-sémantiques) qu’ils sélectionnent. Et à partir de 1982 le même Fillmore a élaboré sa sémantique des cadres (frame semantics) et bâti avec son collègue Paul Kay le réseau lexicographique FrameNet comme une extension sophistiquée du réseau WordNet qui avait vu le jour dans les années 1970. Mais ces travaux n’ont été appliqués que sporadiquement au français (Cf. le projet Asfalda, Marie Candito, Paris VII) et n’ont pas encore pénétré les grammaires de référence de l’anglais.

2.3. La valence verbale, au-delà, en deçà ou en marge de la rection ?

Le tableau 1 dispose en vis-à-vis les définitions de la rection, de la valence verbale et de l’actance [voir plus bas section 4.2] fournies par le Dictionnaire des sciences du langage [DSL] de Franck Neveu (2004) et par l’encyclopédie collaborative en ligne Wikipedia. Cette disposition est destinée à montrer que, dans le domaine académique, les notices de l’encyclopédie collaborative sont souvent d’une qualité et d’une actualité appréciables.

Terminologie du tableau 1

rection : Ce que le DSL désigne comme « contrainte distributionnelle » est désigné dans la notice de Wikipedia comme « rapport syntaxique de subordination ». Sous les deux appellations, on retrouve le rapport entre un élément régissant et un ou plusieurs éléments régis (conformément à l’étymologie du n.f. rection < lat. n.f. rectio ← lat v. regere = « gouverner »).

valence : La notice de Wikipedia précise avantageusement que celle-ci peut être saturée ou pas et que la valence concerne non seulement les verbes, mais aussi certains adjectifs (ex. X est fier de Y) et noms (ex. l’affection de X pour Y). On peut même ajouter qu’elle touche certains adverbes (ex. prop. P plus/moins que prop. Q). En revanche la définition du DSL présente la valence comme « un aspect fondamental de la structure actancielle du verbe », ce qui atteste que la catégorie fonctionnelle de l’actance englobe la valence.

actance / actants : La notice de Wikipedia limite le champ de la « structure d’actance » au domaine de la typologie des langues (par ex. langues « nominatives-accusatives » vs « ergatives-absolutives »), tandis que le DSL adopte une conception plus générale centrée – et c’est essentiel pour corriger l’indistinction funeste de Tesnière – sur une distinction terminologique explicite entre le plan de la syntaxe (actants – circonstants – verbe) et le plan de la sémantique (participants – circonstances – procès).

| Franck Neveu (2004) Dictionnaire des sciences du langage |

Encyclopédie en ligne Wikipedia | |

|---|---|---|

RECTION |

[...] propriété d’une unité, associée à sa classe grammaticale (un verbe, un nom,

un adjectif, une préposition, une conjonction), consistant à régir un

complément, c’est-à-dire à déterminer sa configuration morphosyntaxique. La rection est une contrainte distributionnelle exercée par l’élément régissant sur l’élément régi. Elle se manifeste notamment par des phénomènes comme l’accord ou le liage. (p. 249) |

En grammaire traditionnelle, la rection est, dans certaines langues, un processus par lequel , dans un rapport syntaxique de subordination, un mot (le régissant) impose à un autre mot (le régi) un certain moyen de réalisation du rapport. |

VALENCE |

Dans le domaine de la linguistique [le terme de valence] désigne le mode de

construction des verbes, selon le nombre d’actants qu’ils sont susceptibles

de régir. La valence décrit donc un aspect fondamental de la structure actancielle du verbe. (p. 297) |

La valence est un trait syntaxique des verbes et de quelques noms et adjectifs. On appelle valence d'un terme le nombre d'actants qu'il peut recevoir ou qu'il doit recevoir pour être saturé |

ACTANCE / ACTANT |

On appelle actance, ou relation

actancielle […] les faits touchant aux relations grammaticales qui

s’établissent entre un prédicat verbal et les constituants nominaux qui en

dépendent (p. 13) (Article Actant vs Argument, p. 14) On peut […], comme le suggère Gilbert Lazard, établir des correspondances entre d’une part participants, circonstances, procès (plan sémantique), et d’autre part actants, circonstants, verbe (plan morphosyntaxique). Ce qui présente l’avantage d’éviter la notion d’argument, d’origine logique, dont l’usage en syntaxe peut être problématique puisqu’il aboutit parfois à une confusion entre proposition logique, correspondant à l’universel du jugement, et proposition grammaticale. |

En linguistique, la structure d'actance d'une langue (dite parfois alignement syntaxique, alignement morpho-syntaxique [...]

désigne la façon dont sa grammaire organise les rapports dans la phrase entre les différents types de verbe et leurs principaux actants.

C'est un élément important de la typologie des langues |

Tableau 1 :

Articles rection,

valence, et actance/actant

du Dictionnaire des sciences du langage (Neveu, 2004) et de

l’encyclopédie collaborative Wikipedia

2.4. Ressources disponibles

Voir la Notice en annexe sur la valence en lexicographie électronique.

• Descriptions morpho-syntaxiques : dans les différents dictionnaires de valence en format papier ou électronique mentionnés en bibliographie ;

• Analyses sémantiques : dans le Dictionnaire des verbes du français actuel (v.Notice Lexicographie électronique) et dans les trois dictionnaires électroniques Les verbes français, DicoValence (ibid.), et le Contrastive Verb Valency Dictionary (ibid.) ; en revanche on ne trouvera pas dans ces dictionnaires d’analyses pragmatiques, discursives ni diachroniques.

Le taux de couverture des données fournies par ces

dictionnaires est très variable (ibid.) :

• Celui du Dictionnaire des verbes

du français actuel est difficile à estimer, faute d’une version

électronique.

• Celui de DicoValence est plus

faible (3700 entrées) que celui des Verbes français (25 609 entrées

pour 12 000 verbes).

• Le Contrastive Verb Valency

Dictionary a une couverture restreinte, mais intéressante par sa dimension

trilingue qui permet d’étudier la quantité et la qualité des extensions de sens

de verbes des trois langues synonymes dans leur emploi primaire.

2.5. Notions importantes pour le domaine étudié

• Valence morphosyntaxique ≠ sémantique (cf. plus haut §2.1)

• Valence quantitative ≠ qualitative (cf. plus haut §2.1)

• Valence verbale ≠ actance / relations actancielles (cf. François & Rauh, dir. 1994)

• Terminologie : actant vs argument (cf. Dik, 1997, vol. 1) ;

structure argumentale (cf. Levin & Rappaport, 2010) ; cadre prédicatif

(Dik, 1997, vol.1 ; François 2003, chap. II)

• Sémantique des cadres : Frame semantics de Ch. Fillmore (cf. 1982) ;

dictionnaire FrameNet ; (une

Version française

est disponible depuis 2017).

3. Distribution et valence, deux notions apparentées

Le domaine de la syntaxe se subdivise en deux grands secteurs, qui concernent respectivement les conditions d’emploi des morphèmes grammaticaux (ou grammèmes) et celles des morphèmes lexicaux (ou lexèmes). Traditionnellement, le premier occupe la majorité, voire la totalité du contenu des grammaires du français, le second étant considéré comme l’affaire des lexicographes, lesquels ont mis du temps à adopter un mode de description méthodique et efficace de la syntaxe des verbes .

Dès 1948, A.S. Hornby introduisait dans la préface du Learner’s dictionary of current English une liste commentée et illustrée de 25 patterns verbaux (19 pour les verbes transitifs et 6 pour les verbes intransitifs) en accord avec les principes de la grammaire distributionnelle développée notamment par Zellig Harris (1954, trad. fr. 1970). Dans le tableau 2, je présente l’essentiel du classement des six patterns intransitifs en accompagnant l’un des exemples de l’auteur, d’une traduction française syntaxiquement isomorphe (c’est-à-dire à laquelle le classement conçu pour les verbes anglais est également applicable).

| Les cinq patterns verbaux (PV) intransitifs commentés par A.S. Hornby |

Exemple anglais de l'auteur | Exemple français syntaxiquement isomorphe |

|---|---|---|

| PV 20 : V accompagné d’un complément exprimant la durée, la distance, le prix ou le poids. La préposition for est employée avec certains de ces verbes mais elle est souvent omise | The forests stretched (for) miles and miles. | Les forêts s'étendaient sur des kilomètres. |

| PV 21 : Ces V peuvent être employés sans complément. De tels verbes sont appelés « complètement intransitifs ». Certains V qui sont normalement employés avec un objet peuvent être employés aussi dans ce pattern, l’objet étant compris [JF : par défaut] | The sun was shining | Le soleil brillait. |

| PV 22 :V suivis d’un mot ou d’un groupe prédicatif [fr. attribut du sujet] | The machine is out of order | L’engin est hors d’usage |

| PV 23 : V suivis d’un complément circonstanciel [adjunct] adverbial | A chair will not stand on two legs. | Une chaise ne tient pas sur deux pieds. |

| PV 24 : V suivis d’une préposition introduisant un complément prépositionnel (lequel peut être un nom, un pronom, un gérondif, un syntagme ou une proposition) | I rely on your discretion | Je compte sur votre discrétion |

| PV 25 : V intransitifs susceptibles d’être suivis dans certaines ou la totalité de leurs significations, de to et un infinitif. | How do you come to know that ? | Comment en êtes-vous arrivé à savoir cela ? |

Tableau 2 : Les six patterns verbaux intransitifs de l’anglais moderne

selon A.S. Hornby (1948, cité d’après l’édition de 1963 : xxv-xxviii)

Les structures énumérées dans cette liste ne sont pas explicitement des valences verbales, mais elles s’en rapprochent et surtout elles sont présentées comme un objet grammatical de plein droit, et non seulement lexicographique. Dès 1969, Gerhard Helbig et Wolfgang Schenkel ont clairement montré dans leur Dictionnaire de valence et de distribution des verbes allemands que la notion de valence n’est réellement opératoire qu’une fois combinée à celle de distribution [Notice historique, section 3.1]. Comme le montre le tableau 1, la distribution d’un verbe est une liste de types de cotextes dans lesquels ce verbe figure régulièrement, chaque paire {verbe, classe de cotexte} constituant une classe distributionnelle. Une telle liste enregistre en priorité tous les éléments du cotexte qui contribuent à discriminer les différents sens de ce que Simon Dik (1997) désigne comme un « cadre prédicatif » (predicate frame) et Jean Dubois & Françoise Dubois-Charlier comme une « construction verbale » .

Les « classes distributionnelles » et les « classes de valence » ne se confondent pas, elle se complètent.

1. Les classes de valence tiennent compte uniquement du nombre et de la classe grammaticale des actants, tandis que les classes de distribution ne fixent pas nécessairement un seuil rigoureux entre actants et circonstants, mais se fondent sur les types de morphèmes et de syntagmes régis par chaque classe de tête syntaxique. À titre d’exemple entre les variantes de Paul écrit/se tient bien/mal/comme on le lui a appris, le statut distributionnel du segment souligné est le même : syntagme adverbial éventuellement réduit à un adverbe. Mais son statut valenciel diffère, car la proposition réduite Paul écrit est grammaticalement correcte et sémantiquement acceptable, tandis que la proposition réduite Paul se tient/comporte ne répond pas à ces deux critères. Plus exactement, on rencontre Paul sait/ne sait pas se tenir (en société) comme paraphrases de Paul se tient bien ≠ Paul se tient mal, mais pas ??Paul sait/ne sait pas se comporter. Cette différence subtile provient probablement du sémantisme du verbe se tenir qui est proche de celui de se retenir : si je me retiens de frapper ou d’invectiver un interlocuteur qui m’a agressé verbalement, je sais me tenir, et si je ne peux pas me retenir, je ne sais pas me tenir !

2. Quand deux ou plusieurs constructions enregistrées dans Les verbes français véhiculent des formulations en alternance d’un même type de représentation, ex.

(13) Je crois que je dois décliner votre invitation ≠

(14) Je crois devoir décliner votre invitation, – Vous déclinez mon invitation ? – Je le crois / je crois bien

ils les conçoivent à la suite de Z. Harris comme des « transformations alternatives ».

On voit les effets de cette complémentarité, comparables mais terminologiquement distincts, dans ces deux types de grammaires du verbe.

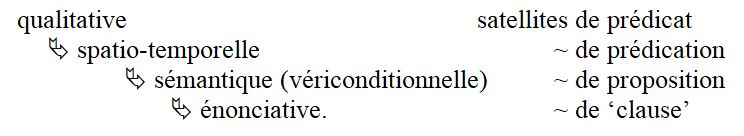

Chez Dik (1997), le cadre prédicatif est composé d’un prédicat verbal et de 0 à 3 arguments, ce qui équivaut approximativement au classement de Tesnière entre verbes (ou emplois verbaux) avalents, monovalents, divalents et trivalents. Mais la Grammaire fonctionnelle d’Amsterdam (cf. Dik, Hengeveld, Vester & Vet, 1990) ne se contente pas d’une dichotomie entre arguments/actants et circonstants : elle introduit quatre types de ‘satellites’, respectivement

- de prédicat (s’appliquant notamment aux adverbes de manière les plus étroitement associés au verbe, ex. L’enfant s’est bien/mal tenu pendant le dîner,

- de prédication (notamment les compléments et subordonnées de lieu et de temps, ex. Faites-le ici et maintenant),

- de proposition (les constituants modifiant la valeur de vérité de celle-ci, ex. Je vous dis absolument la vérité)

- et de ‘clause’ (les constituants exprimant le jugement de l’énonciateur, ex. Sincèrement, je n’y peux rien).

Au long de cet empilement de classes de satellites, il ne s’agit plus seulement de ’circonstances’ du procès, mais de la mise en perspective de ce dernier selon quatre dimensions :

De leur côté, Dubois et Dubois-Charlier retiennent aussi dans le classement de leurs « constructions verbales » des types de circonstants étroitement associés au prédicat verbal et donc comparables aux « satellites de prédicat » de Dik. Les auteurs précisent qu’« un même verbe peut présenter des schèmes syntaxiques différents » selon le type de sujet, d’objet direct, de complément d’objet, de préposition, et « selon la présence ou l’absence d’un complément instrumental, locatif, [de] manière, temporel ou quantitatif » . Le tableau ci-dessous représente six des 21 constructions associées au verbe marcher :

| contexte gauche | verbe | circonstant | classe du circonstant |

|---|---|---|---|

| l'enfant commence à | marcher [01] | Ø | |

| le guide | marche [02] | en tête | manière |

| on | marche [03] | sur les fleurs | locatif de situation |

| l'appareil | marche [09] | bien / mal | manière |

| le chauffage | marche [11] | au mazout | instrumental |

| le service | marche [12] | le dimanche | complément de temps |

Tableau 3 : Les contextes de six rubriques du verbe marcher

dans Les verbes français (Dubois & Dubois-Charlier, en ligne)

Dans la version électronique [voir la notice « La valence en lexicographie électronique »], les rubriques syntactico-sémantiques en cause figurent comme suit :

| Mot | Domaine | Classe | Opérateur (sémantique) | Sens (paraphrase) | construction | CONST |

|---|---|---|---|---|---|---|

| marcher 01 | SOM | M1a | f.mvt marche | se déplacer à pied | Om m~ de nouveau après l'accident | A10 |

| marcher 02 | SOM | M1a | f.mvt marche | avoir telle démarche | On m~ à quatre pattes, en tête, à la queue | A16 |

| marcher 03 | LOC | M1b | f.mvt avec pieds SR | mettre les pieds sur | On m~ sur les fleurs, dans une flaque | N1d |

| marcher 09 | SOM | H3a | (appar) ê.e.état bien | fonctionner | Le coeur m~ mal, La télé m~ toujours, elle est pourtant vieille | A30 |

| marcher 11 | TEC | H3a | (appar) ê.e.état à qc | fonctionner selon | Le four m~ au gaz, à l'électricité | A30 |

| marcher 12 | COMf | M4a | (organ) f.mvt tps | ouvrir | Les magasins ne m~ pas le dimanche | A35 |

Tableau 4 : Le format (simplifié) des six mêmes rubriques

du verbe marcher dans Les verbes français

Légende du tableau 4

Domaines

SOMatique; LOCatif; TEChnique; COMmerce; 'f' = indication temporelle

Classes

H3: état / concret / non figuré;

M1: mouvement /être animé / concret / non figuré;

M4: mouvement / non animé / figuré

Opérateurs sémantiques

01-02: faire mouvement de marche

03: faire mouvement avec pieds sur

09: (sujet: appareil) être en état bien

11: (sujet: appareil) être en état à qqc (instrument)

4. L’actance : une approche sémantaxique intégrée

4.1. Pourquoi l’actance est-elle plus informative que la valence ?

Dès les années 1960, le linguiste russe Igor Mel’čuk a entrepris de formaliser la syntaxe de dépendance du verbe dans différentes langues (russe, anglais, français notamment) dans le cadre de sa vaste théorie sens↔texte. Il y distingue deux niveaux de caractérisation des actants en syntaxe profonde et en syntaxe superficielle (voir la notice historique en annexe, section 3.2.).

Dans le modèle Sens-Texte de Mel’cuk, la « syntaxe profonde » délivre des fonctions syntaxiques, tandis que la « syntaxe superficielle » délivre des formats syntaxiques assumant ces fonctions. Ainsi, les trois formulations

(15) Norm aime follement sa femme Marge /

Norm aime sa femme Marge à la folie /

Norm aime sa femme Marge comme un fou

reçoivent une même structure fonctionnelle dans la syntaxe profonde et c’est en syntaxe superficielle que les diverses réalisations de la fonction lexicale magn (cf. magnitude) sont distinguées (cf. Polguère 1998 : § 2.3).

C’est l’une des sources de la théorie de l’actance en linguistique générale. Dans une perspective plus explicitement typologique, Gilbert Lazard a synthétisé dans son ouvrage L’actance (1994, P.U.F.) les résultats de son équipe de recherche . Dans l’introduction (p. ix-x), Lazard définit ainsi le projet de cette équipe :

Les relations considérées sont celles qui lient au verbe les termes dits sujet, objet(s) et compléments nominaux divers, « actants » proprement dits et « circonstants ». Ils sont différemment et plus ou moins étroitement en liaison avec le verbe, centre de la phrase, et l’on peut, dans chaque langue, les ordonner en une hiérarchie selon leur proximité à ce centre. La phrase exprimant un certain « état de choses », ces relations grammaticales expriment, et reflètent dans une certaine mesure, les relations perçues entre les choses ou les êtres participant à cet état de choses. C’est dire qu’elles sont principalement en rapport avec le contenu sémantique.

Et il explicite la relation entre la représentation sémantique de l’« état de choses » (ou « procès ») véhiculé par la proposition et sa formulation syntaxique à l’aide de structures éminemment variables selon les langues et aussi au long de leur évolution.

Si les relations syntaxiques au sein de la phrase ne sont pas sans rapport avec les relations perçues dans le monde réel, il s’en faut de beaucoup qu’elles en soient le reflet pur et simple […] Elles participent à la dialectique propre du langage, constamment modelé par l’expérience humaine et par les nécessités de la communication, à la fois exposé à une multitude de hasards et, selon tout apparence, soumis à des conditions générales que le linguiste généraliste a pour tâche de rechercher.

La même année, le n° 113 de la revue Langages (François & Rauh, dir. 1994) faisait écho à la monographie de Lazard en comparant notamment la conception de l’actance selon le RIVALC, la distinction entre « arguments » et « satellites » dans la Functional Grammar de Simon Dik (cf. 1997) et la dimension continue de la Participation dans le projet typologique comparable de Hansjacob Seiler (cf. François 2006).

Dans toutes ces entreprises grammaticales impliquant la notion d’actance (cf. François 1998), il ne s’agit plus seulement de remplir des places syntaxiques préétablies par des syntagmes nominaux, prépositionnels, infinitifs ou propositionnels, mais d’attribuer en outre à chaque place une fonction sémantique et/ou énonciative.

4.2. Actance et alternances syntaxiques

L’un des intérêts majeurs de la notion d’actance est de fournir un cadre descriptif à la fois syntaxique, sémantique et énonciatif pour décrire diverses sortes d’alternances syntaxiques.

4.2.1. Alternance entre un syntagme adjectival épithète et attribut du sujet

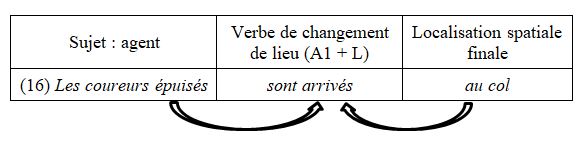

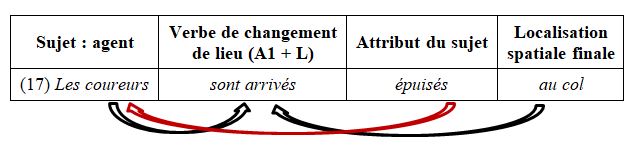

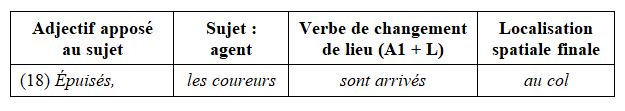

Les trois phrases (16-18)

partagent des conditions de vérité identiques :

a) les coureurs sont arrivés au col, et

b) les coureurs étaient épuisés.

Dans la phrase (16) épuisés figure comme participe passé adjectival épithète du GN sujet, ce qui laisse supposer qu’un sous-ensemble des coureurs, ceux qui avaient épuisé leurs forces, a atteint le col (sans doute avec un retard conséquent sur ceux qui les avaient préservées).

En (17), épuisés figure après le verbe, dans une position analysable soit comme un attribut du sujet, si l’on admet que les deux schémas syntaxiques des verbes arriver (intransitif) et être (attributif) peuvent se superposer, soit comme une apposition au sujet, mais sans la pause caractéristique des appositions.

Si l’on opte pour le statut d’apposition, (18) équivaut à (17) où épuisés est disposé en tête de la proposition.

4.2.2. Alternance syntaxique par ‘rhématisation’ du sujet grammatical

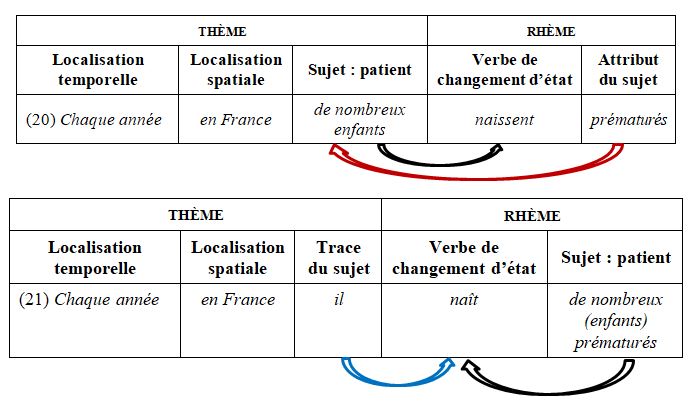

Dans la phrase (20) ci-après, la structure informationnelle se divise entre le thème qui comporte deux circonstants temporel et spatial (destinés à délimiter l’espace de validité de la déclaration) et le sujet grammatical, et le rhème qui comporte le verbe et l’attribut du sujet. Dans une situation de dialogue, on peut imaginer que la question antécédente serait : Comment naissent de nombreux enfants chaque année ?

La phrase (21) diffère de la phrase (20) par le déplacement du sujet après le verbe. Dans la variante (22) qui ne subsiste plus qu’à l’écrit, le sujet déplacé conserve sa seconde propriété distinctive, l’accord avec le verbe :

(22) Chaque année en France naissent de nombreux enfants prématurés.

Mais dans la phrase (21), le pronom « impersonnel » (ou « unipersonnel ») il occupe la place du sujet avant le verbe et assume l’accord au singulier, si bien que l’ancien sujet, privé de ses deux propriétés distinctives (la position et l’accord avec le verbe) est « relégué » (La flèche bleue symbolise la relation entre le sujet impersonnel et le verbe). Et la diathèse impersonnelle a un autre effet secondaire : l’adjectif prématurés se retrouve immédiatement après le « sujet dégradé », si bien que dans cette variante la distinction entre les fonctions d’épithète, d’attribut et d’apposition devient nébuleuse.

Les linguistes fonctionnalistes anglophones décrivent le changement de fonction grammaticale d’un syntagme nominal par rapport à un verbe à l’aide de la paire d’opérations inverses promotion vs demotion. En français le terme promotion peut être conservé, mais je propose de traduire l’ang. demotion par relégation. L’effet de la promotion d’un SN ou de son inverse, la relégation, est une fonction grammaticale marquée par rapport à une fonction canonique, ce qui équivaut globalement à l’effet des diathèses chez Tesnière.

Sous l’effet de la diathèse impersonnelle, le pronom impersonnel il est introduit pour prendre en charge deux des trois propriétés canoniques du sujet grammatical, celles de positionnement immédiatement à gauche du verbe fini et d’accord en nombre avec ce dernier, tandis que le SN assumant initialement la fonction de sujet n’en conserve plus que la propriété référentielle.

Inversement, à partir de la phrase Le ministre a profondément médité sur son projet de réforme, le complément locatif peut être promu au rang d’objet direct : Le ministre a profondément médité son projet de réforme (diathèse appelée applicative en linguistique générale) ce qui ouvre la voie à la promotion de l’objet direct au rang de sujet grammatical sous l’effet de la diathèse passive : Le projet de réforme a été profondément médité par le ministre.

4.2.3. Alternance syntaxique par évacuation de l’Agent entraînant une valence diminuée

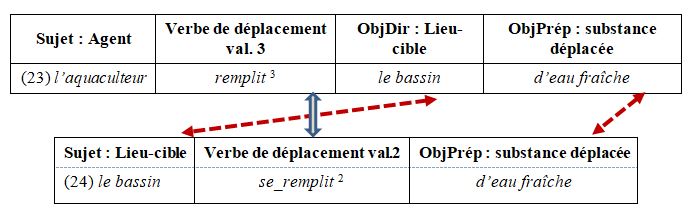

Dans la phrase (23) l’Agent-sujet (l’aquaculteur) fait en sorte que le bassin soit finalement rempli d’eau fraîche. Le verbe remplir (de valence 3) sélectionne le lieu-cible comme objet direct et la substance déplacée comme objet introduit par la préposition de. Cette configuration syntaxique indique que l’objet « affecté » est le lieu-cible. La phrase (24) exprime le résultat de la diathèse récessive. De remplir (val.3) dérive se_remplir (val.2). L’effet de la diathèse récessive est de diminuer la valence en excluant la présence d’un Agent (on peut imaginer que l’Agent ouvre la vanne déversant l’eau dans le bassin puis se livre à une autre activité jusqu’au moment où, constatant que le bassin est plein, il ferme cette vanne.

Tableau 5 : Valence comparée de remplir vs se_remplir

4.3. Un continuum d’actance dans la localisation spatiale

Dans les trois phrases (25-27) la localisation spatiale est de type ‘inessif’ (statique et interne : être-dans ), mais la relation entre les êtres contenus (les alevins : actant-sujet)) et l’espace contenant (le bassin : actant locatif) est variable. En (25) la phrase exprime une relation inessive neutre, en (26) la phrase implique qu’il n’y a pas d’alevins hors du bassin. Et en (27), elle implique qu’il n’y a pas de place pour de nouveaux alevins dans le bassin.

| Cible / contenu | Prédicat de localisation spatiale | Site / contenant | Analyse comparée |

|---|---|---|---|

| (25) Les alevins | sont dans | le bassin | Localisation inessive DANS (xcible : les alevins, ysite : le bassin) |

| (26) Les alevins | tiennent dans / sont contenus dans |

le bassin | Localisation inessive + absence d’alevins hors du bassin |

| (27) Les alevins | remplissent | le bassin | Localisation inessive + absence de partie du bassin vide d’alevins |

Du strict point de vue de la valence, la cible (les alevins) et le site (le bassin) sont l’un et l’autre deux actants du prédicat verbal, que le bassin soit réalisé comme un complément prépositionnel ou direct. Mais du point de vue sémantique, (26) et (27) mettent en jeu l’idée de saturation de la relation inessive [cf. latin in (dans) + esse (être)] : (26) présuppose que les aquaculteurs craignaient que le nombre des alevins dépasse l’espace disponible dans le bassin, tandis que (27) présuppose de son côté que les aquaculteurs craignaient que le nombre des alevins soit trop réduit par rapport à la taille du bassin. (25) exprime donc la relation inessive entre le site et la cible, sans plus. (26) compare implicitement le monde réel avec un premier monde possible, où il resterait des alevins à loger ailleurs, et (27) avec un second monde possible, où il resterait trop d’espace inoccupé dans le bassin une fois tous les alevins transférés (ce qui justifierait le choix d’un bassin plus petit).

4.4. Une approche actancielle de la valence diminuée vs augmentée

L’un des attraits majeurs de la notion de valence verbale – enrichie de la sous-catégorisation des actants et de l’attribution à chacun d’un rôle sémantique – est qu’elle peut être sujette à des processus d’augmentation et/ou de diminution.

Le premier processus consiste à reconnaître l’association privilégiée d’un circonstant à la représentation de l’environnement étroit du verbe et donc de lui conférer un statut d’actant. Le verbe appeler nous en offre une illustration évidente. L’appel d’un individu peut avoir pour finalité d’attirer l’attention d’un tiers afin que celui-ci lui vienne en aide.

Si cette situation est exprimée sous la forme X a appelé Y [pour que Y lui vienne en aide], le statut de la subordonnée est clairement circonstanciel et celle-ci peut passer en tête de la phrase, ex.

(28) [Pour que des grimpeurs lui viennent en aide], l’alpiniste tombé au fond d’une crevasse appelait depuis des heures.

Si la formulation est plus resserrée, ex.

(29) X a appelé Y [à lui venir en aide]

l’infinitive n'est pas déplaçable en tête de phrase et son statut se rapproche sensiblement de celui d’un actant. Enfin, dans la formulation la plus compacte, ex.

(30) X a appelé Y à l’aide / au secours / à la rescousse

le statut du syntagme prépositionnel est actanciel, il s’agit en discours nominal d’un appel à l’aide / au secours / à la rescousse.

Le second processus est souvent associé à la notion d’emploi absolu, ex.

(31) Cet enfant est un gouffre : il ne se contente pas de manger, il dévore.

En discours narratif, le choix entre la valence source N0 V N1 et la valence diminuée N0 V est souvent lié à l’aspect sous lequel le procès est présenté et à la distinction entre premier plan et arrière-plan, ex.

(32) Le premier toast fut prononcé et les congressistes mangèrent leurs hors d’œuvres vs

(33) Henri pénétra dans la salle de réception. Au fond, des hommes d’affaires mangeaient en discutant de l’évolution du marché.

4.4.1. Valence diminuée par effacement du second actant

Dans la phrase (34) parmi les cinq verbes de perception visuelle plus ou moins attentive mentionnés, seul le verbe voir peut se passer d’un objet direct, parce qu’il exprime la faculté de perception visuelle dans l’absolu. Ce type de construction absolue générique (ex. 34) est à distinguer de l’emploi absolu cognitif du même verbe (ex. 35). D’autres verbes de facultés cognitives se comportent de la même manière (ex. 36).

Plus récemment, dans le contexte du recyclage des déchets ménagers, le verbe trier a suivi la même voie (ex. 39). Quant au verbe boire en emploi absolu générique, il désigne habituellement l’absorption excessive d’alcool pour un être humain ou celle de l’encre pour le papier fabriqué à cet usage (ex. 40).

(34) L’opération de la cataracte m’a permis de voir / *regarder / *contempler / *scruter / *apercevoir Ø à nouveau correctement.

(35) Paul :⎯ La situation est critique ! Robert : ⎯ Je vois ! / Je comprends ! / Je m’imagine !

(36) Votre fils ne sait toujours pas lire / compter / écouter.

(37) Les Français ont appris à trier / Ils trient plus consciencieusement que jadis.

(38) Bernard boit / Le buvard boit.

Dans le cas des verbes dits réversibles, symétriques ou ergatifs, caractérisés par l’alternance entre deux cadres prédicatifs respectivement à deux actants, Agent et Patient, et à un seul actant Patient, la diminution de la valence s’accompagne de la promotion du Patient comme sujet et de la perte du statut actanciel pour l’expression de la Cause, ex.

(39) La tempête a cassé une branche du platane. ↔ Sous l’effet de la tempête, une branche du platane a cassé.

La variante récessive est toutefois plus courante, ex.

(40) Une branche du platane s’est cassée

4.4.2. Valence diminuée par diathèse récessive

Dans la terminologie de Tesnière (1969 : 272-275), l’effet de la diathèse récessive « à marquant réfléchi » (Chap. 105) est l’inverse de celui de la diathèse causative :

| diathèse non marquée | diathèse causative | diathèse récessive |

| Le vent ouvre la fenêtre | Le majordome fait ouvrir la fenêtre | La fenêtre s’ouvre |

Deux variantes de cette diathèse sont à distinguer, la diathèse récessive événementielle, ex. (41) et la diathèse récessive générique et modale, ex. (42) :

(41) La porte s’est fermée brutalement.

(42) Le bouchon se dévisse facilement.

Cette diminution de valence est indissociable de la promotion de l’objet direct à la fonction de sujet grammatical. La base de données Les verbes français (LVF) inventorie 8991 entrées avec une construction transitive primaire et une construction intransitive secondaire (T••••P••••, → Partie II) , mais elle se révèle très originale en prévoyant également 1264 entrées dans l’ordre interverti (P••••T••••) , contrairement à l’esprit de Tesnière, qui considérait que la valence source est celle de la forme verbale simple (V, [SN __ SN]) par rapport à la forme verbale complexe (V, [SN se__]). L’exemple du verbe abaisser permet de saisir la motivation de cette interversion. LVF inventorie 9 entrées du verbe abaisser qui se répartissent en six entrées du type T••••P••••, une entrée du type P••••T••••, et deux entrées du type P••••, c’est-à-dire « essentiellement pronominales » (qqn s’abaisse à Inf et qqc<VOIE> s’abaisse).

L’entrée abaisser 01 illustre la priorité à la construction transitive :

(43) Qqn abaisse le rideau de fer → Le rideau de fer s’abaisse.

Inversement, l’entrée abaisser 09(s) illustre la priorité à la construction pronominale :

(44) Qqn s’abaisse au niveau de cet escroc (de peur de perdre la vie).

(45) → La peur de perdre la vie l’abaisse au niveau de cet escroc.

La classe générique la plus représentée dans cette configuration est celle des verbes psychologiques avec 256 entrées, soit 20% du total.

4.4.3. Valence diminuée par effacement du second actant en présence du tiers actant

Quand la référence de l’objet direct se laisse concevoir à partir du contexte ou d’un modèle mental (Voir notice historique, section 2.3), le second actant peut s’effacer, ex.

(46) Les Français donnent volontiers aux associations de recherche médicale.

4.4.4. Valence augmentée par adjonction d’un datif

La valeur de ce datif peut être soit éthique (ex. 47, signifiant : Tu me fais le plaisir de boire le bouillon ?), soit bénéfactive (ex. 48, signifiant : Le notaire a lu à haute voix et à notre intention le testament du grand-père).

(47) Alors tu me le bois, ce bouillon ?

(48) Le notaire nous a lu le testament du grand-père.

4.4.5. Valence reconfigurée par dégradation d’une complétive

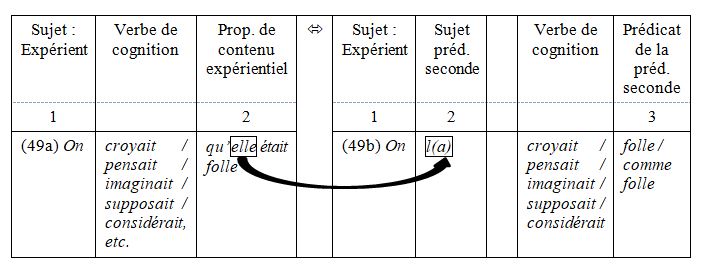

Les verbes de cognition mentionnés ci-dessous peuvent régir une proposition complétive soit complète (49a, partie gauche du tableau), soit réduite (49b, partie droite). Dans la variante réduite

- la conjonction que et le verbe être sont omis,

- le pronom sujet elle est remplacé par le pronom objet direct la

en position clitique,

- et l’attribut folle subsiste après le verbe de cognition (introduit

par comme pour le verbe considérer).

4.4.6. Valence intervertie par un chassé-croisé fonctionnel

Nous avons vu plus haut que le verbe remplir régit l’expression d’un contenant comme objet direct et celle d’un contenu comme objet introduit par la préposition de. De leur côté, les verbes fournir et livrer régissent soit l’expression d’une Chose transportée soit celle d’un Destinataire comme objet direct et le complément prépositionnel exprime le Destinataire dans le premier cas (introduit par à) et la Chose transportée dans le second (introduit par de). La sélection de l’objet direct reflète une hiérarchie attentionnelle sur le plan cognitif : l’attention porte en priorité soit sur la relation entre l’Agent et l’Objet affecté (50a), soit sur la relation entre l’Agent et le Destinataire. Dans le premier cas, le grossiste est vu en priorité comme un transporteur, dans le second (50b), il est vu comme un fournisseur.

| qqn | verbe à double perspective | qqc/qqn | é qqn / de qqc |

|---|---|---|---|

| (50a) Le grossiste | fournit / livre | la marchandise | aux détaillants |

| (50b) Le grossiste | fournit / livre | les détaillants | en marchandise |

4.5. L’enchainement des processus d’augmentation et de diminution de la

valence verbale

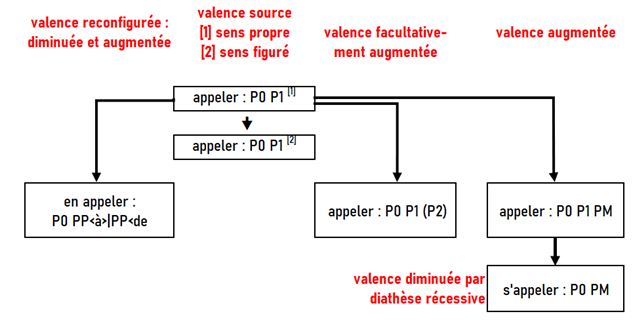

Les deux processus d’augmentation et de diminution de la valence verbale peuvent s’enchainer. Mais cet enchainement se configure différemment, selon la structure à laquelle on confère le statut de valence source. Reprenons l’exemple du verbe appeler qui se présente dans différents cotextes actanciels et imaginons deux situations distinctes.

Dans la première situation, un individu X en reconnaît un autre, Y, dans un espace public et X appelle Y pour attirer son attention et engager la conservation. Dans ce cas, l’appel est adressé à l’individu Y, clairement référencé. La seconde situation est celle, évoquée précédemment (cf. ex. 36-38) d’un alpiniste tombé au fond d’une crevasse et incapable de s’en extraire par ses propres moyens. Pour être secouru, il appelle dans l’absolu, puisqu’il ne voit ni n’entend d’éventuels grimpeurs susceptibles de lui venir en aide. En s’imaginant l’une ou l’autre situation, on peut considérer que le verbe appeler est fondamentalement soit divalent – X appelle Y – soit monovalent – X appelle (quiconque passe au-dessus de lui, cf. X lance un appel).

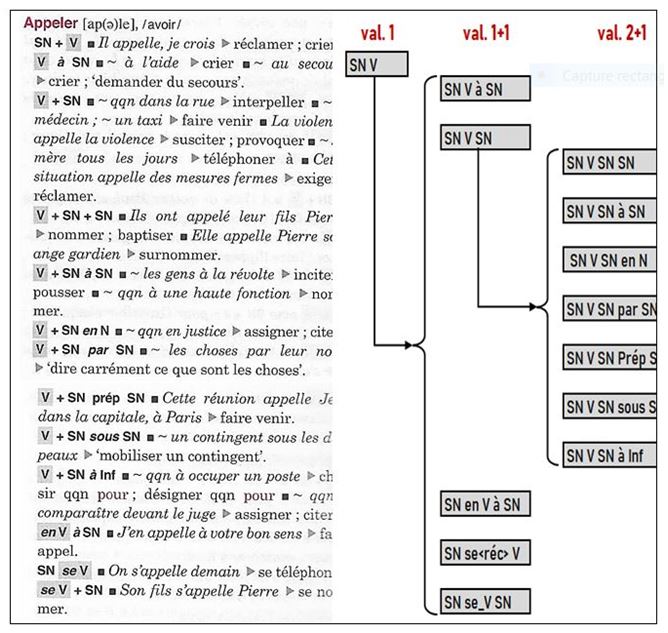

Les auteurs de DicoValence (voir notice annexe « La valence en lexicographie électronique ») présentent en premier la structure transitive (plus précisément ‘ergative’ puisque le sujet réfère à un Agent) X appelle Y et n’évoquent même pas la structure intransitive (‘inergative’), considérant sans doute que la formulation d’une ‘construction absolue’ s’applique à un nombre trop important de verbes transitifs-ergatifs pour que cette structure mérite une mention particulière dans l’entrée de chacun des verbes concernés (sur le modèle du dictionnaire de Busse & Dubost, 1978). DicoValence associe sept structures sous-catégorisées au verbe appeler (cf. tableau 6). Dans la colonne de droite, la sous-catégorisation du sujet et des objets [hum/nhum/abs] figure en gras. En outre les auteurs introduisent les catégories « pseudo_en » et « pseudo_se » pour qqn en appelle de/à SP et qqn s’appelle N/Adv. « Pseudo » signifie ici que les constituants en et se ne sont pas des morphèmes autonomes (dotés d’un signifié), mais de simples marques grammaticales attachées au verbe.

| n° | Valence | Exemple | Schème pronominal illustré | Structure pronominale sous-catégorisée |

|---|---|---|---|---|

| 1 | appeler: P0 P1 [1] | pourquoi ne m'avez-vous pas appelé? | tu m’appelles | subj:pron|n:[hum], obj:pron|n:[hum] |

| 2 | appeler: P0 P1 [2] | ce projet appelle toute mon approbation | cela l'appelle | subj:pron|n:[nhum,?abs], obj:pron|n:[abs] |

| 3 | appeler: P0 P1 (P2) | ma conscience m'appelle à aller vers lui | cela nous y appelle | subj:pron|n:[abs], obj:pron|n:[hum], ?obj_à:pron|n|à_inf:[abs] |

| 4 | en appeler: P0 PP<de> | trois fois il en a appelé de leur décision | vous en appelez de cela | subj:pron|n:[hum], pseudo_en, objp<de>:pron|n:[?nhum,abs] |

| 5 | en appeler: P0 PP<à> | j'en appelle à votre bonté pour me donner une 2ème chance | nous en appelons à cela> | subj:pron|n:[hum], pseudo_en, objp<à>:pron|n:[?nhum,abs] |

| 6 | appeler: P0 P1 PM | ils l'ont appelé comme son père | je t' appelle ainsi | subj:pron|n:[hum], obj:pron|n:[hum,nhum,?abs], man:pron|n|adv:[]/td> |

| 7 | s'appeler: P0 PM | je ne m'appelle pas Tania | elle s’appelle ainsi | pseudo_se, subj:pron|n:[hum,nhum,?abs], man:pron|n|adv:[] |

Tableau 6 : Les sept entrées du v. appeler dans DicoValence .

En considérant, avec DicoValence, l’entrée appeler : P0 P1 à sujet hum (n°1, variante [1]) comme la valence source, on peut reconstruire un jeu de dérivations entre schèmes syntactico-sémantiques à l’aide des opérations de

| figuration | d’appeler : P0 P1[1] | à | appeler P0 P1[2] |

| augmentation optionnelle | d’appeler : P0 P1[1] | à | appeler : P0 P1 (P2) |

| augmentation obligatoire | d’appeler : P0 P1[1] | à | appeler : P0 P1 PM |

| diminution | d’appeler : P0 P1 PM | à | appeler : P0 PM |

| reconfiguration | d’appeler : P0 P1[1] | à | en appeler : P0 PP<à>|PP<de> |

dont la figure 1 représente l’articulation :

Figure 1 : Opérations d’augmentation, diminution et

reconfiguration

de la valence du verbe appeler

compatibles avec la liste

des schèmes syntaxiques de DicoValence (2010)

Mais l’article appeler du Dictionnaire des verbes du français actuel (DVFA, Florea & Fuchs 2010, p. 14-15) suggère une configuration toute différente des variations de valence de ce verbe.

L’article se compose de 13 sous-entrées. Si l’on cherche à appliquer la notion de valence verbale à ces 13 types d’emploi, le 1er a la valence 1, le 2e et le 3e la valence 2 ainsi que les 11e, 12e et 13e. Et les types d’emploi 4 à 10 ont la valence 3. Nous sommes donc en présence exclusivement de processus d’augmentation de la valence, lesquels opèrent à deux niveaux :

• Au premier niveau, la 1ère structure SN V est complétée par un groupe prépositionnel (2e type d’emploi, ou nominal (3e type), ou bien le verbe combiné avec le pronom clitique en est complété par un groupe prépositionnel introduit par à (la variante SN en_V de SN mentionnée par DicoValence est ignorée), ou le verbe se combine à un pronom objet coréférent au sujet (d’après l’exemple fourni, il s’agit de la diathèse réciproque) ou enfin le verbe combiné avec un « pseudo se » dans la terminologie de DicoValence est complété par un groupe nominal.

• Au second niveau, la 2e structure SN V SN est complétée par un second groupe nominal (attribut de l’objet) ou un groupe prépositionnel introduit par à / par / sous ou une préposition locative non spécifiée. La préposition en introduit un N nu (ex. qqn appelle qqn en justice). Le SN introduit par à entre en alternance avec un groupe verbal à l’infinitif, mais les auteures ne mentionnent pas explicitement cette alternance (ex. Des agitateurs appellent les gens à la révolte / à se révolter).

À partir des exemples et des synonymes fournis, on peut faire des observations complémentaires, par ex. l’alternance syntaxique entre SN V SN SN (ex. Ils ont appelé leur fils Pierre) et SN se V SN (ex. Leur fils s’appelle Pierre), celle entre SN V à SN et SN V SN à SN (appeler Ø à l’aide / appeler qqn à l’aide) ou le fait que certaines structures de valence 2+1 concernent des actes de dénomination (ex. précédents) ou plus fréquemment des actes d’interpellation (ex. qqn appelle qqn au secours / à le secourir) ou encore la référence du sujet à des non humains (ex. la violence appelle la violence ; cette situation appelle des mesures fermes ; cette réunion appelle Jean dans la capitale). De ce fait l’accolade qui réunit dans la figure de droite les extensions de la 2e structure SN V SN est sujette à débat, car cette structure ne s’applique pas à des actes de dénomination (l’attribut de l’objet ou une formulation apparentée, ex. On a appelé le bébé Aristide / comme son grand-père sont indispensables).

Figure 2 : Les variations de la valence du verbe appeler

selon le DVFA

(Florea & Fuchs 2010, p. 14-15)

C’est l’occasion de rappeler que la syntaxe (ou plutôt la sémantaxe, car syntaxe et sémantique sont indissociables, comme on vient de le voir) du verbe est un objet particulièrement complexe que les notions de valence primaire, valence augmentée, valence diminuée ou valence reconfigurée (ex. Le grossiste livre les fruits au détaillant / Le grossiste livre le détaillant en fruits) aident à classer. Mais ces classements portent sur des unités lexicales qui ont des siècles d’évolution sémantaxique derrière eux et on ne peut pas s’attendre, comme le soulignait à juste titre Eugenio Coseriu, à ce que le profil syntactico-sémantique de chaque verbe d’une langue « historique » comme le français entre aisément dans une classe fonctionnelle.

5. Retour à Tesnière : la valence verbale, fondement du classement des diathèses

Au fil des sections de cette notice, nous nous sommes éloignés progressivement des intuitions premières de Lucien Tesnière [voir la notice historique en annexe, section 1] et il faut se rappeler que sans le souhait de renouveler l’étude de la syntaxe – et non de la lexicographie – du français moderne, cher à Tesnière, nous ne nous interrogerions pas, 66 ans après la première édition des Éléments de syntaxe structurale, sur ce que la notion de valence verbale peut apporter sur le plan grammatical vis-à-vis de celle de rection [voir la notice très instructive « La rection » (spécialement la section 2. terminologie) par A. Berrendonner & J. Deulofeu, 2020] bien rôdée par deux millénaires d’usage depuis les grammairiens de l’Antiquité.

Par ailleurs la théorie de la valence, telle que formulée par Tesnière, souffre de la confusion entre le plan syntaxique et le plan sémantique, ce qui conduit celui-ci, dans les cadres prédicatifs trivalents, à attribuer

- aux compléments introduits par la préposition à le statut de tiers actant, si ces compléments ont la valeur sémantique du cas datif en latin, et celui de circonstant, s’ils ont une autre valeur et

- à tous les compléments introduits par la préposition de le statut de circonstant, ce qui conduit à des aberrations, ex.

| Prime actant | Prédicat verbal | Second actant | Tiers actant | Circonstant |

|---|---|---|---|---|

| Marie | donne | un conseil | à Paul | |

| Bernard | emprunte | sa voiture | à Marie | |

| Marie | demande | un service | à Paul | |

| Paul | exige | trop de loyauté | de Marie |

Chez les disciples de Tesnière, les quatre compléments prépositionnels ci-dessus seront généralement considérés comme des actants prépositionnels qui réclament une spécification sémantique (avec des hésitations terminologiques) :

| Bénéficiaire | pour | donner | qqc | à qqn |

| Maléficiaire/Détrimental | pour | emprunter | qqc | à qqn |

| Destinataire/Contre-agent | pour | demander | qqc | à qqn |

| Contre-agent | pour | exiger | qqc | de qqn |

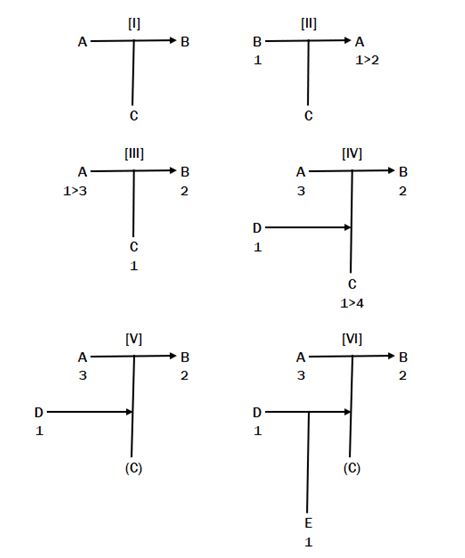

Donc, même sur le plan lexicographique, la notion de valence verbale a été jugée pertinente dans son principe, mais à réviser de fond en comble dans son application à cause de l’indétermination du fondement de « l’ordre structural » (syntaxique ou sémantique ?). Cependant il reste une propriété sur laquelle Tesnière a insisté à juste titre et où il s’est révélé un précurseur talentueux : il s’agit de l’articulation entre la valence et les diathèses, que résument six diagrammes (cf. Fig 3 ) a priori énigmatiques (Éléments, p. 260-262).

Figure 3 : Les six diagrammes de Tesnière

résumant l’effet

de la diathèse causative sur la valence verbale

Ces diagrammes sont empruntés à son chapitre 108. La diathèse causative - Le nouvel actant. Et ils illustrent différents effets de la diathèse causative (ou factitive).

[I] représente le cadre général de la diathèse causative : « si Alfred (A) voit une image (B), c’est évidemment lui qui est l’agent de voir, mais (…) si Charles (C) montre l’image (B) à Alfred (A), c’est, par derrière Alfred, Charles qui est le promoteur responsable de l’action exécutée par Alfred. » (p. 260)

[II] illustre l’effet de la diathèse causative sur un verbe monovalent (A) : « Cet actant, qui était le plus souvent le prime actant, devient le second actant, cependant que le nouvel actant (B) passe devant lui en qualité de prime actant » (p. 261).

[III] précise [I] en indiquant la numérotation des actants à la suite de l’application de la diathèse causative à un verbe divalent. (A) passe de prime à tiers actant, ex.

Alfred (1er act) apprend la grammaire (2e act.)

→ Charles (1e act.) fait2 apprendre2 la grammaire (2e act.) à Alfred (3e act.)

[diathèse causative analytique]

→ Charles (1er act) apprend3 la grammaire (2e act.) à Alfred [3e act)

[diathèse causative synthétique] (cf. chap. 113).

[IV] illustre l’effet de la diathèse sur un verbe trivalent, ex.

Charles (1er) donne3 le livre (2e act.) à Alfred (3° act)

→ Daniel (1er) fait2 donner2 le livre (2e act.) à Alfred (3e act) par Charles (4e act).

En [V] l’effet de la diathèse est synthétique avec le v. procurer et le 4e actant disparaît

Daniel procure le livre à Alfred par Charles

Enfin en [VI] le verbe trivalent procurer figure dans la portée de la diathèse :

Ernest (1er act.) fait2 procurer3 le livre (2e act.) à Alfred (3e act) par Daniel (4e act)

et le rôle de Charles reste à nouveau dans l’ombre.

Tesnière mentionne également p. 263 la combinaison du causatif actif et du transitif passif (ex. Charles fait boire le café à/par Alfred), mais il n’évoque pas l’éventuelle différence de sens entre à Alfred et par Alfred, ni le fait que dans la configuration [IV] le verbe trivalent donner est, sinon morphologiquement, du moins sémantiquement, au passif en raison de la présence d’un complément d’agent (par Charles).

En conclusion, dans les Éléments de syntaxe structurale, le domaine de validation de la valence verbale, c’est essentiellement son statut de fondement de la théorie des diathèses verbales, lesquelles représentent une extension fructueuse des voix dites active, passive et pronominale dans la grammaire traditionnelle.

6. Références bibliographiques

1. Références principales

Berrendonner A. / Deulofeu J. (2020), La rection. Encyclopédie Grammaticale du Français.

Blanche-Benveniste C. (1981), La complémentation verbale : valence, rection, associé. Recherches sur le français parlé, 3, 57-98.

Blanche-Benveniste C. (2002), La complémentation verbale : petite introduction aux valences verbales. TRANEL 37, 47-73

François J. (1998), L’actance. In : O. Houdé (dir. : 26-29), Vocabulaire des sciences cognitives. Paris : Presses Universitaires de France.

Tesnière L. (1959), Éléments de syntaxe structurale. Klincksiek.

2. Autres études

Dik, S.C. (1997), The theory of functional grammar, vol. 1 The structure of the clause. Berlin : De Gruyter.

Dik S.C./ Hengeveld K. / Vet C. / Vester E/ (1990), The hierarchical structure of the clause and the typology of adverbial satellites. In J. Nuyts, A.M. Bolkestein & C. Vet (p. 25-70), Layers and levels of representation in language theory – A functional view. Amsterdam : Benjamins.

Fillmore, Ch. (1968), The case for case, in Bach et Harms (eds), Universals in Linguistic Theory: 1-88, New York, Holt, Rinehart et Winston.

Fillmore, Ch. (1982) Frame Semantics. In Linguistics in the Morning Calm: Selected Papers from SICOL-1981 (p. 111sq). Seoul: Hanshin Pub. Co. http://brenocon.com/Fillmore%201982_2up.pdf

François J. (2003), La prédication verbale et les cadres prédicatifs. Bibliothèque de l’Information Grammaticale. Louvain : Peeters

François J. (2017), La contribution des Verbes Français au profilage du lexique verbal, entre variation sémantique et variation informationnelle, Cahier du CRISCO n°36 <hal-01788682>

François J. / Le Pesant D. / Leeman D. (2007), Présentation de la classification des Verbes Français de J. Dubois & F. Dubois-Charlier, Langue Française n° 153 : 3-19. https://shs.cairn.info/article/LF_153_0003?lang=fr&ID_ARTICLE=LF_153_0003

Gross M. (1964), On the equivalence of models of language used in the fields of mechanical translation and information retrieval. Information Storage and Retrieval, 2(1) :43–57

Gross M. (1975), Méthodes en syntaxe, Paris : Hermann.

Harris Z.S. (1954), Distributional structure. Word 10:2-3, 146-162, Trad. fr. La structure distributionnelle, Langage n° 10 (1970 : 14-34)

Hayes D. G. (1964), Dependency theory: A formalism and some observations. Language 40 (4): 511

Larjavaara M. (2019), La transitivité verbale en français. Collection L’essentiel français, Paris-Gap : Ophrys

Lazard G. (1985), Les variations d'actance et leurs corrélats, Actances 1, 1985, p. 5-39

Lazard G. (1994), L’actance. Presses Universitaires de France.

Hornby A.S. (1954), Guide to pattern and usage in English. Oxford University Press.

Legallois D. (1996), La notion de construction. Encyclopédie Grammaticale du Français

Levin B. / Rappaport Hovav M., 2009, Argument realization, Cambridge : C.U.P

Maziotta N. (2022), Employer des diagrammes pour raisonner : usage dynamique des stemmas chez Lucien Tesnière. In : F. Neveu & A. Roig (dir. ) L’œuvre de Lucien Tesnière. Lectures contemporaines. Berlin & Boston : de Gruyter : 45-65.

Sénéchal M. / Willems D. (2007), Classes verbales et régularités polysémiques : le cas des verbes trivalenciels locatifs. Langue française 153 : 92-110. https://shs.cairn.info/article/LF_153_0092?lang=fr&ID_ARTICLE=LF_153_0092

Tesnière L. (11959|21969), Éléments de syntaxe structurale. Klincksieck.

Van den Eynde K. / Mertens P. (2003), La valence: l'approche pronominale et son application au lexique verbal, Journal of French Language Studies 13(01):63 – 104 https://www.researchgate.net/publication/232004290_La_valence_l'approche_pronominale_et_son_application_au_lexique_verbal

Willems D. (2002), Le dictionnaire contrastif des valences verbales : Présentation et illustration. Université de Nice http://ancilla.unice.fr/~brunet/PUB/willems.html

3. Dictionnaires

Blumenthal P. / Rovere G. (1998), Wörterbuch der italienischen Verben [Dictionnaire des verbes italiens] Stuttgart /Düsseldorf/ Leipzig: Klett Verlag.

Busse W. / Dubost J.P. (1978), Französisches Verblexikon [Dictionnaire des verbes français]. Stuttgart : Klett Verlag.

Contrastive Verb Valency Dictionary (en ligne)

https://www.cvvd.ugent.be/

DicoValence (en ligne dans le portail OrtoLang du CNRTL),

https://www.ortolang.fr/market/lexicons/dicovalence

Dubois J. / Dubois-Charlier F. (1997), Les verbes

français. Version imprimée, Paris : Larousse. En ligne:

https://talep-archives.lis-lab.fr/FondamenTAL/Ouvrage_LVF.pdf

Florea L. / Fuchs C. (2010), Dictionnaire des verbes du français actuel. Collection « L’essentiel français », Paris-Gap : Ophrys (rééd. 2023).

Helbig G. / Schenkel W. (1969), Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben [Dictionnaire de valence et de distribution des verbes allemands], VEB Bibliographisches Institut Leipzig

Hornby A.S. (1ère éd. 1948, 2ème éd. 1963), A Learner’s Dictionary of English.Oxford University Press.

Lewicka H. / Bogacki K. (dir. 1983) Dictionnaire sémantique et syntaxique des verbes français. Varsovie : PW

Neveu F. (2004), Dictionnaire des sciences du langage. Paris : Armand Colin.

Van den Eynde K. / Mertens P. (2010), DicoValence,

Manuel d’utilisation, en ligne :

https://repository.ortolang.fr/api/content/dicovalence/1/documentation/DicovalenceManuel_v20_100625.pdf

4. Numéros de revues sur les constructions, la valence verbale et l’actance

| Revue, N° thématique, année | Titre | Coordinateurs |

|---|---|---|

| Langue française 86 (1990) | Sur les compléments circonstanciels | D. Leeman |

| Langages 113 (1994) | Les relations actancielles | J. François / G. Rauh |

| Syntaxe & Sémantique 4 (2003) | Valence: perspectives allemandes | P. Blumenthal / P. Koch |

| Langue française 153 (2007) | Le classement syntactico-sémantique des verbes français | J. François / D. Le Pesant / D. Leeman |

| Langages 176 (2009) | Les représentations des structures prédicat-arguments | X. Blanco / P.-A. Buvet |

| Travaux de Linguistique 60 (2010) | Les limites de la rection verbale | A. Gautier / L. Pinno Serrano / D. Van Raemdonck |

| Langages 179-180 (2010) | Empirie, théorie, exploitation: le travail de Jean Dubois sur les verbes français | D. Leeman |

(1)

En dehors des auteurs de dictionnaires de valence des verbes français et allemands mentionnés dans le chapitre sur les formes prises par la notion de valence verbale dans les années 1960-80, le dictionnaire des verbes italiens de Peter Blumenthal et Giovanni Rovere (1998) constitue, avec ses 1557 pages, l’une des illustrations les plus impressionnantes de ce type d’entreprise lexicographique.

(2)

Voir la notice historique complémentaire, section 3.1. La consultation de cette annexe est utile pour bien comprendre la démarche suivie dans la notice principale.

(3)

L’expérient est un humain ou un animal d’une espèce cognitivement supérieure qui perçoit une chose, traite une information ou éprouve une émotion.

(4)

La citation continue : « c’est-à-dire constituer un syntagme grammaticalement correct ». Cette formulation est incorrecte, car un syntagme verbal dont la valence n’est pas saturée (voir les exemples 5 et 12 plus haut) reste « grammatical ». Simplement, l’un des actants est omis parce que le contexte suffit à lui donner accès.

(5)

La distinction entre lexèmes et grammèmes est sujette à des débats, notamment entre trois conceptions distinctes du lexique (voir la notice « L’opposition lexical/grammatical » (A. Berrendonner, 2023). En outre I. Mel’čuk et les adeptes de la théorie Sens-Texte (notamment A. Polguère) distinguent entre les termes VOCABLE (ensemble des significations contextuelles d’un mot lexical) et LEXEME (unité désambiguïsée d’un vocable polysémique).

(6)

Voir section 5.1.2 et Legallois (notice EGF, 2020) à propos des Grammaires de constructions.

(7)

Cf. p. 2 de la version papier de 1997, publiée chez Larousse. Dans le tab. 3, le nombre des champs de la base de données lexicales (initialement 13) est réduit ici aux 6 champs essentiels.

(8)

Le RIVALC, équipe Recherches interlinguistiques sur les variations d'actance et leurs corrélats. Voir l’argumentaire du 1er numéro de la revue ACTANCES en 1985 : « L'objet du programme RIVALC est d'étudier, dans des langues de types aussi divers que possible, les variations d'actance, c'est-à-dire les changements dans les relations grammaticales qui lient le prédicat verbal et les termes nominaux principaux (les actants), et de déterminer les facteurs pertinents corrélatifs de ces variations, l'objectif final étant d'atteindre, si possible, des invariants présumés universels » (G. Lazard, 1985, p. 7)

(9)

Les flèches noires symbolisent une relation actant-prédicat, et les flèches rouges une relation d’attribut ou d’apposition au sujet. Ces relations sont hors structure actancielle, autrement dit « extraprédicatives ».

(10)

Les notations T et P symbolisent respectivement les constructions transitives et pronominales, et les points qui les complètent symbolisent des sous-classes syntaxiques et sémantiques de ces constructions. Pour plus de détails, voir J. François, D. LePesant & D. Leeman (2007).

(11)

Les abréviations sont explicitées dans la section 1.1. de la notice historique. ‘P’ désigne une position et le paradigme des pronoms sujet [P0], clitiques/conjoints [P1] ou non clitiques/disjoints [P1] qui peuvent occuper cette position. À l’exception de P0, les autres positions ne correspondent pas aux fonctions grammaticales traditionnelles. Sur la propriété syntaxique définitoire des pronoms clitiques, consulter la notice « Les pronoms personnels clitiques » (I. Choi-Janin & V. Lagae, 2015), section 1.1 § [ii].

(12)

La notation PP<à>|PP<de> se lit « <à> et/ou <de> ».

CHOISIR UNE POLICE: