Jacques François

(05-2025)

Dans cette notice complémentaire, j’aborderai le traitement de la valence verbale dans trois dictionnaires électroniques :

- DicoValence (Van den Eynde & Mertens 2010 et CNRTL/Ortolang en ligne) :

https://www.ortolang.fr/market/lexicons/dicovalence

- Les verbes français (Dubois & Dubois-Charlier, 1997 et RALI, université de Montréal en ligne) :

http://rali.iro.umontreal.ca/rali/?q=fr/versions-informatisees-lvf-dem

- Contrastive Verb Valency Dictionary (De Francq et al., ContraGram) :

https://www.cvvd.ugent.be/cvvdcont.htm

.

Dans la première section, je me concentrerai sur la manière dont ces trois ressources traitent la valence dans son rapport à la transitivité. Dans la seconde, je montrerai la corrélation entre la polysémie des verbes et l’éventail de leurs constructions en termes de valence et de transitivité (cf. Larjavaara 2019)

1. Valence et transitivité: trois dictionnaires électroniques en concurrence.

1.1. DicoValence

En rupture avec une vision conservatrice de la valence verbale (représentée notamment par la thèse de D. Willems, 1981), le dictionnaire électronique DicoValence (édition de 2010) introduit un large éventail de classes de valence fondées sur « l’approche pronominale », qui consiste à établir un schéma paradigmatique fondé sur l’appartenance des pronoms personnels ou adverbiaux à un ou plusieurs des quatre paradigmes

P0 : pronoms en fonction de sujet grammatical

P1 : pronoms en fonction d’objet

P2 : pronoms en fonction d’oblique substitués à un SN introduit par la

préposition [à] à valeur de bénéficiaire

P3 : pronoms en fonction d’oblique substitués à un SN introduit par la

préposition [à] à valeur de maléficiaire ou par la préposition [de].

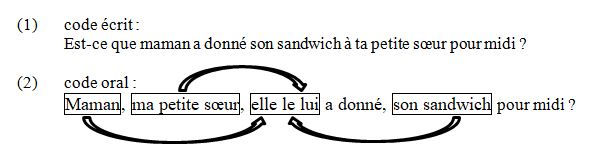

Cette approche, fondée par Claire Blanche-Benveniste (2002) et van den Eynde & Mertens (2003), s’inscrit dans l’étude du français oral (objet d’étude primordial pour Saussure) et elle est caractérisée notamment par la séparation habituelle entre la référence (véhiculée par des groupes nominaux ‘pleins’) et l’actance (véhiculée en grande partie par des pronoms sujet et objets clitiques), par ex.

Nous allons nous attacher à la ventilation (particulièrement complexe) des pronoms en fonction d'objet entre les trois paradigmes P1, P2 et P3 (P0 étant réservé aux pronoms sujet).

Le paradigme P1 est celui des pronoms qui se substituent à un SN objet direct. Ceux-ci entrent dans cinq classes, dont en premier lieu trois classes de clitiques

| pronom clitique (possiblement réfléchi ou réciproque) | me/te, nous/vous, le/la/les | on te cherchait partout je vous cherchais depuis longtemps je le cherche /il la cherche aussi / nous les cherchions |

| pronom clitique réfléchi | se réfl. | il se surveille trop |

| pronom clitique réciproque | se réc. | ils s'accusent des pires mensonges |

| pronom suspensif | qui? (en réf. à un animé) / que? (en réf. à un inanimé) |

qui/que cherche-t-il? que cherches-tu? |

| pronom disjoint | ça/ceci/cela | je te raconterai ça demain |

Tableau 1 : Réalisation pronominale du paradigme P1

Le paradigme P2 est celui des pronoms qui se substituent à un GN objet introduit par la préposition [à] désignant un bénéficiaire (ou datif). Ils entrent dans les mêmes cinq classes que dans P1, et dans une classe supplémentaire par distinction entre pronom « disjoint » et pronom « tonique disjoint ».

Classes réalisées comme en P1 |

pronom clitique (ni réfléchi, ni réciproque) de 1ère/2ème pers. | me/te, nous/vous | il me conseille de partir |

| pronom clitique (ni réfléchi, ni réciproque) de 3ème pers. non animée | y | il y pense souvent on m’y a obligé |

|

| pronom clitique réfléchi | se réfl. | elles se font plaisir (à elles-mêmes) | |

| pronom clitique réciproque | se réc. | elles se reprochent (mutuellement) cette perte | |

| pronom disjoint | ça/ceci/cela | je penserai à ça demain | |

Classes différentes de P1 ou réalisées différemment |

pronom clitique (ni réfléchi, ni réciproque) de 3ème pers. | lui/leur | elle lui/leur demande trop |

| pronom tonique disjoint | elle/lui/eux | je pense à lui/elle/eux | |

| pronom suspensif | qui? (en réf. à un animé) / quoi? (en réf. à un inanimé) |

à qui/quoi penses-tu? |

Tableau 2 : Réalisation pronominale du paradigme P2

Le paradigme P3 est celui des pronoms qui se substituent à un SN objet introduit par la préposition [à] désignant un "maléficiaire" (ex. Je le lui prends, inverse du bénéficiaire : je le lui donne) ou par la préposition [de]. Ils entrent dans les mêmes six classes que dans P2 à l’exception des clitiques non animés y (P2) ≠ en (P3).

| pronom clitique (ni réfléchi, ni réciproque) de 3ème pers. animée | lui/leur | Elle lui/leur demande trop |

| pronom clitique (ni réfléchi, ni réciproque) de 3ème pers. non animée | en | J'en rêve souvent |

| pronom clitique réfléchi | se réfl. | Ils s'enlèvent ces marques (eux-mêmes) |

| pronom clitique réciproque | se réc. | Ils s'enlèvent (mutuellement) tout espoir |

| pronom disjoint | ça/ceci/cela | Je rêve de ceci/cela/ça |

| pronom tonique disjoint | elle/eux/lui | Je me vengerai de lui/d'elle/d'eux |

| pronom suspensif | qui? (en réf. à un animé) / quoi? (en réf. à un inanimé) |

De qui est-ce que tu rêves? |

Tableau 3 : Réalisation pronominale du paradigme P3

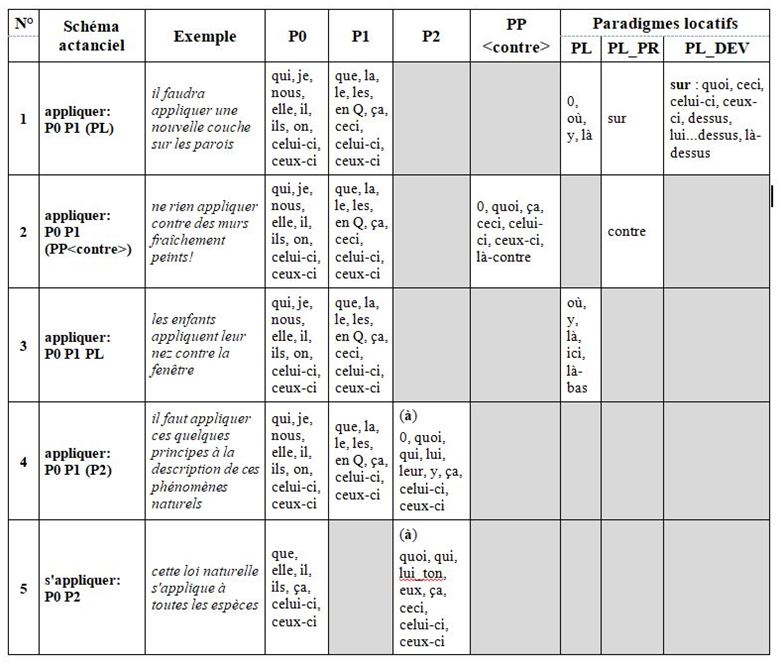

La prise en compte des entrées explicitement locatives (par la mention du paradigme locatif PL dans le schème actanciel) ou implicitement locatives (par la mention de la préposition contre, considérée comme intrinsèquement locative) mérite une attention particulière, et je l’illustrerai avec le v. appliquer. Ce verbe présente plusieurs entrées dont les cinq principales figurent dans le tableau 4.

Deux de ces entrées comportent le paradigme PL, facultatif dans l’entrée 1 et obligatoire dans l’entrée 3. En outre l’entrée 2 comporte le paradigme prépositionnel PP introduit par la préposition locative contre. L’entrée 4 comporte deux actants obligatoires P0 (sujet) et P1 (objet) et un actant facultatif classé comme P2, c’est-à-dire introduit par la préposition à spécifiant un bénéficiaire (ou datif).

Si la notation P2 diffère de PP<contre>, c’est en raison de la grande différence entre le nombre d’entrées concernées par la première (34 pour le schème P0 PP<contre>, 29 pour le schéma P0 P1 PP<contre>), et la seconde (191 pour le premier schème, soit 5,6 fois plus, et 179 pour le second, soit 6,2 fois plus). Quant à l’entrée 5, c’est la variante récessive de 4. Cette fois, les auteurs considèrent que l’actant du paradigme P2 est obligatoire.

Tableau 4 : Principales entrées du v. appliquer et renseignement des 7 paradigmes pronominaux concernés

Cependant, il est à noter que le navigateur Google fournit plusieurs occurrences de ce schéma où P2 est omis :

(1) 31 mai 2022 — (…) on retrouve le principe de neutralité des agents publics. Comment ce

principe s'applique-t-il et comment est-il encadré ?

[https://www.autonome-solidarite.

fr/articles/le-principe-de-neutralite-des-fonctionnaires/]

(2) Sauf disposition contraire, dans le texte actuel ce principe s'applique tout au long des chapitres du règlement (…)

[>https://www.cleiss.fr/reglements/883_changements.html]

(3) Ce principe s'applique quels que soient : la nationalité du travailleur et

son lieu de résidence (…)

[https://www.urssaf.fr/portail/home/les-risques-du-travail-dissimule/les-risques-du-travail-dissimule/le-recours-a-un-cocontractant-so/les-entreprises-etrangeres-inter.html]

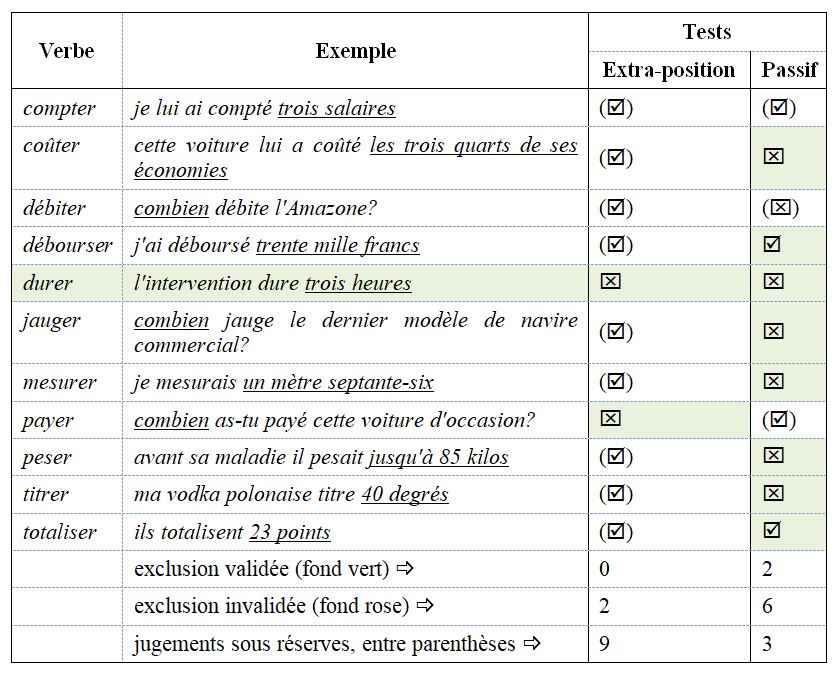

Enfin, un autre schéma actanciel présente un intérêt particulier du point de vue de la valence verbale, P0 (…) PQ/(PQ) (…) avec le paradigme quantitatif PQ dénué de préposition introductrice (habituellement désigné comme un « complément de mesure » qui ressemble à un objet direct). L’application à ce schème actanciel de deux tests, celui de l’extraposition du complément de quantification (souligné dans le tableau 4) et celui de la voix passive avec promotion de ce complément au rang de sujet grammatical montre que les constructions regroupées ne réagissent pas exactement de la même manière à chacun de ces deux tests, ce qui suggère une vision dégradée de cette classe autour d’un prototype représenté par le verbe durer : l’intervention dure trois heures →> * ces trois heures, l’intervention les a duré(es?) / * trois heures ont été duré(es) par l’intervention.

P0 (…) PQ/(PQ) (…)

Au final, le test de l’exclusion de la voix passive (6 cas d’exclusion) paraît plus opératoire que celui de l’exclusion de l’extraposition du syntagme de quantité (2 cas d’exclusion) et les cas d’incertitude sont en nombre plus réduit (3 contre 9 pour l’extraposition). En même temps, les deux cas d’acceptation de la voix passive (3 000 francs ont été déboursés ; 23 points ont été totalisés) suggèrent d’écarter les verbes débourser et totaliser de ce paradigme. La polysémie entre aussi en jeu, ex. 2 000 € ont été débités sur mon compte par la banque ≠ ?? des milliers de m3 par seconde sont débités par l’Amazone .

1.2. Les Verbes Français

Comparer DicoValence et Les verbes français (LVF, cf. François, Le Pesant & Leeman 2007) du point de vue de la valence verbale n’est pas une tâche aisée dans la mesure où les auteurs de LVF ont cherché à rassembler dans leur base de données un nombre considérable d’informations de différentes natures : sémantiques avec le champ des « opérateurs sémantiques », syntaxiques avec le catalogue des constructions, dérivationnelles avec la mise en évidence de champs morphosémantiques autour de la plupart des verbes, et flexionnelles avec un champ consacré aux paradigmes de conjugaison. En outre, les constructions sont classées en termes de transitivité et non de valence. Cependant, la valence verbale est sous-jacente avec la prise en compte de circonstants intervenant dans la distinction des sens comme quatrième composant (facultatif) des constructions transitives. Mais DicoValence et LVF ont au moins un point commun : les deux bases de données lexicales enregistrent des entrées correspondant aux différentes conditions d’emploi des verbes, lesquels regroupent de une à 61 entrées pour le verbe passer.

Un autre problème découle du fait que la version papier de 1997 a une disposition onomasiologique, c’est-à-dire qu’elle regroupe les entrées qui partagent des propriétés sémantiques et syntaxiques (les propriétés dérivationnelles et flexionnelles figurant en complément dans chaque classe sémantico-syntaxique). Tandis que la version électronique a une disposition sémasiologique, c’est-à-dire que les entrées sont disposées selon un ordre alphanumérique : toutes les entrées d’un verbe polysémique et/ou polytaxique sont numérotées, avec, figurant en queue de liste, les entrées fondamentalement pronominales ou associées à un morphème grammatical, comme vouloir 10(en), ex. On en veut à Paul de son refus.

En fait, comme les auteurs l’expliquaient à qui s’étonnait de cette double disposition, la version sémasiologique a été primaire dans leur gigantesque entreprise et la version onomasiologique parue en premier (mais qui a plongé dans un abîme de perplexité la majorité de ses lecteurs, incapables de voir comment exploiter cette étonnante ressource) était le résultat final de leur classement, qui avait réclamé plusieurs années de travail.

Il serait contre-productif de chercher ici à entrer dans la

motivation très complexe du classement des entrées verbales dans LVF

comme je l’ai fait pour DicoValence. Je me contenterai de renvoyer à

l’article corédigé d’introduction à l’emploi de la version électronique des

Verbes français (François, Lepesant & Leeman, 2007 :

https://shs.cairn.info/article/LF_153_0003?lang=fr&ID_ARTICLE=LF_153_0003).

1.3. Contrastive Verb Valency Dictionary (CVVD)

D. Willems (2002, §1.2) énumère trois caractéristiques originales du dictionnaire contrastif CVVD mis en œuvre entre 1993 et 2010 :

(a) Contrairement aux dictionnaires bilingues existants, l’approche est multidirectionnelle et la description exhaustive pour les trois langues (tant sur le plan des structures que des sens verbaux, sur le plan des différences que des similitudes).

(b) L’établissement d’un rapport systématique et explicite entre sens et structure est un des aspects essentiels du CVVD : pour chaque sens distingué, les diverses structures syntaxiques possibles sont énumérées, ce qui permet de mesurer de façon précise pour chaque langue le rapport entre sens et syntaxe.

(c) Le CVVD vise à refléter l’usage réel de la langue contemporaine : les données sont donc établies inductivement à partir d’une analyse de corpus d’exemples réels. La confrontation avec les dictionnaires ne vient que par après et sert essentiellement à vérifier l’exhaustivité de l’analyse et à combler les lacunes éventuelles. La démarche inductive à partir de corpus ajoute au projet une dimension statistique précieuse.

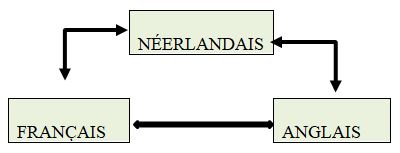

C’est donc un dictionnaire basé sur des corpus textuels dans les trois langues selon les normes des grammaires de constructions (avec une approche sémantaxique) et distribué dans six directions :

D. Willems indique comme objectif du projet la description d’environ 500 verbes pour chacune des langues, précisant qu’en novembre 2001, 220 lemmes étaient décrits. Selon la version la plus récente du CVVD, les rédacteurs du dictionnaire ont réalisé la description de 522 entrées dont 189 en néerlandais, 160 en français et 173 en anglais. Actuellement un tiers seulement de l’objectif a été atteint, ce qui donne une idée de l’ampleur exceptionnelle de la tâche en raison des trois exigences méthodologiques draconiennes mentionnées plus haut.

2. Digression contrastive à l’aide du CVVD : fr. appeler ≠ ang. to call

Pour terminer, nous allons examiner le tableau du CVVD de Gand consacré aux trois verbes nl. noemen, fr. appeler et ang. call, cf. <https://www.cvvd.ugent.be/call.htm> qui répertorie 18 types d’emploi d’un, deux ou trois de ces verbes (pour ne pas alourdir les tableaux qui suivent, je fais abstraction du verbe néerlandais).

On constate immédiatement qu’ils ne partagent qu’un seul type d’emploi (I). Dans la première colonne, la même définition est introduite dans les deux langues. On est en présence de Constructions (au sens ‘fort’, c’est-à-dire comme paires meaning-form dans le cadre des Grammaires de Constructions, cf. François, 2008). La valeur de dénomination / qualification constitue le sens de base véhiculé par ces trois Constructions.

| Contrastive Verbe Valency Dictionary APPELER – CALL |

appeler voir aussi: s'appeler |

call |

|---|---|---|

| 'donner un nom ou une qualification à quelqu'un ou quelque chose' / ‘to give sb or sth a name or to describe them in a particular way' |

1. NP ___ NP C2 2. NP ___ NP MAN 3. NP ___ NP par/de NP |

1. NP ___ NP C2 2. NP ___ NP MAN 3. NP ___ NP by/after NP |

Tableau 5 : Le seul type d’emploi partagé par les deux verbes

Un second groupe de sept entrées (II-VIII) se caractérise par le parallélisme constructionnel entre les emplois dérivés d’appeler et call (Tab. 8, le symbole « >>> » notant le renvoi à un ou deux autres verbes).

| Contrastive Verbe Valency Dictionary APPELER – CALL |

appeler voir aussi: s'appeler |

call |

|---|---|---|

| II.'encourager quelqu'un publiquement à faire quelque chose' / 'to ask strongly and publicly that sth be done' |

1. NP (en) ___ à NP 2. NP ___ NP à NP 3. NP ___ (NP) à Pinf2 |

1. NP ___ for NP 2. >>> 3. 3. NP ___ on NP to Pinf2 |

| III. 'demander à quelqu'un de se charger de quelque chose ou faire appel à quelque chose ou quelqu'un' / 'to ask sb urgently to do sth or to appeal to sb/sth' |

1. NP en ___ à NP 2. NP ___ NP à/en NP 3. NP ___ NP à Pinf2 |

1. NP ___ (up)on NP 2. NP ___ NP to NP 3. NP ___ (up)on NP to Pinf2 |

| IV. 'donner un coup de téléphone' / 'to make a telephone call' |

1. NP ___ 2. NP ___ NP |

1. NP ___ 2. NP ___ NP |

| V. 'demander à quelqu'un d'aller à un certain endroit' / 'to order or ask sb to come to a specified place, to summon sb' |

1. NP ___ 2. NP ___ NP 3. NP ___ NP LOC |

1. NP ___ 2. NP ___ NP 3. NP ___ NP LOC |

| VI. 'exiger, nécessiter' / 'to require sth' |

1. NP ___ NP | 1. NP ___ for NP |

| VII. 'ouvrir un document par ordinateur' / 'to open a computer file' |

1. NP ___ NP | 1. NP ___ NP see also call up |

| XIV. 'être destiné à' / 'to be appointed to a position or to be or feel fated or preordained to perform a particular task' |

1. NP ___ NP à NP 2. NP ___ NP à Pinf |

1. NP ___[Pass] to NP 2. NP ___[Pass] to Pinf1 |

Tableau 6 : Les sept types d’emploi des v. fr. appeler et ang. to call

Pour ce qui concerne appeler, ce verbe présente deux types d’emploi propres, c’est-à-dire que ni nl. noemen ni ang. call ne partagent (Tab. 7).

| XV. 'occasionner, entraîner' / 'to bring about or lead to' | 1. NP ___ NP | 1. >>> lead |

| XVI. 'souhaiter' / 'to long for' | 2. NP ___ NP de ses voeux | 1. >>>desire / yearn |

Tableau 7 : Les deux types d’emploi du v. fr. appeler que ne partage pas le v. ang. call

De son côté call présente six types d’emploi propres (VIII-XIII), le VIII étant véhiculé par des constructions passives (Tab. 8, la numération des constructions dans chaque type d’emploi est établie dans la colonne de call).

| VIII. 'avoir pour nom ou pour qualification' / 'to be named sth' |

1. >>> s'appeler 2. >>> s'appeler 3. >>> s'appeler |

1. NP ___ [Pass] NP 2. NP ___ [Pass] after NP 3. NP ___ [Pass] Pger |

| IX. 'dire quelque chose à très haute voix' / 'to say sth in a loud voice or to make a loud (screaming) noice' |

1. >>> crier 2. >>> crier 3. >>> crier 4. >>> crier |

1. NP ___ 2. NP ___ NP 3. NP ___ to NP v for NP 4. NP ___ (to NP) (that) Pfin see also call out |

| X. 'organiser un événement public' / 'to arrange for a public event to take place' |

1. >>>annoncer / convoquer / décréter | 1. NP ___ NP |

| XI. 'mettre dans un certain état' / 'to bring about a particular situation' |

1. >>> porter | 1. NP ___ NP to NP |

| XII. 'rendre une brève visite à quelqu'un' / 'to make a short visit' |

1. >>> faire un saut, passer voir 2. >>> faire un saut, passer voir |

1. NP ___ 2. NP ___ at/on/for NP 3. see also call in / call round |

| XIII. '(trains etc.) s'arrêter à, faire escale à' / '(of trains etc.) to stop at a place' |

1. >>> s'arrêter | &1. NP ___ at NP |

Tableau 8 : Les six types d’emploi du v. ang. call que ne partage pas le v. fr. appeler

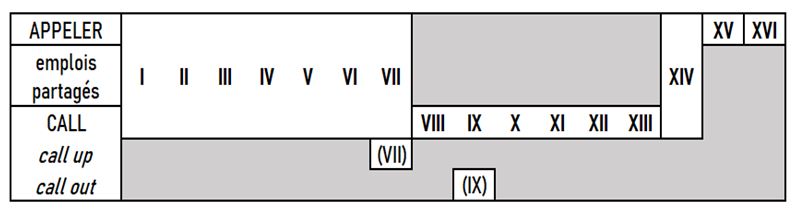

Au final, le tableau 9, comparant les types d’emploi des trois verbes révèle que call présente 14 types d’emploi et appeler 10 et que les deux verbes en partagent 8, On peut donc en conclure qu’à partir du sens I de dénomination/qualification commun aux deux verbes, appeler et call ont une proportion d’extensions de sens parallèles différente pour l’un et l’autre verbe, importante pour appeler (8 types d’emploi sur 10), plus réduite pour call (8 sur 14).

On constate par ailleurs que le type VII d’emploi partagé est véhiculé aussi par la variante à particule call up et que le type IX d’emploi propre l’est par la variante call out, ces deux particules ayant le pouvoir de spécifier, l’une (call up) l’acte de faire apparaître un fichier à l’écran d’un ordinateur, et l’autre (call out) l’intensité de la déclaration.

Tableau 9 : Types de constructions du v. appeler

classés en fonction de leur partage

avec ceux du v. call et de ses variantes call up et call out

Références bibliographiques

Contrastive Verb Valency Dictionary (en ligne): https://www.cvvd.ugent.be/

DicoValence, en ligne dans le portail OrtoLang du CNRTL): https://www.ortolang.fr/market/lexicons/dicovalence

Dubois J. / Dubois-Charlier F. (1997), Les verbes français. Version imprimée, Paris : Larousse. https://talep-archives.lis-lab.fr/FondamenTAL/Ouvrage_LVF.pdf

François J. (2008), « Les grammaires de construction : un bâtiment ouvert aux quatre vents ». Cahiers du CRISCO n° 26, Université de Caen-Normandie.

François J., Le Pesant D. & LeemanD. (2007), « Présentation de la classification des Verbes Français de J. Dubois & F. Dubois-Charlier », Langue Française n° 153 : 3-19.

Van den Eynde K. & Mertens P. (2010), DicoValence, Manuel d’utilisation:

https://repository.ortolang.fr/api/content/dicovalence/1/documentation/DicovalenceManuel_v20_100625.pdf

Van den Eynde K. & P. Mertens P. (2003), « La valence: l'approche pronominale et son application au lexique verbal », Journal of French Language Studies13(01): 63-104: https://www.researchgate.net/publication/232004290_La_valence_l'approche_pronominale_et_son_application_au_lexique_verbal

Willems D.(2002), Le dictionnaire contrastif des valences verbales : Présentation et illustration. Université de Nice,

http://ancilla.unice.fr/~brunet/PUB/willems.html

(1)

Le morphème se est intrinsèquement réfléchi ou réciproque, tandis que les morphèmes me/te, nous/vous le sont occasionnellement, ex. d’emploi réfléchi : nous nous sommes reposé(e)s, ex. d’emploi réciproque : vous vous êtes reconnu(e)s. Seuls les morphèmes le/la/les sont des pronoms clitiques anaphoriques et donc ni réfléchis, ni réciproques.

(2)

Les jugements « sous réserves » s’appliquent à des formulations qui s’écartent relativement de l’exemple original, ex.

Ces

trois salaires, je les lui ai bien comptés /

Trois salaires lui ont bien été comptés, et non deux ;

Les 40 degrés annoncés, tu es sûr que ta vodka polonaise les titre ? ;

5 000 € ont été payés pour cette voiture d’occasion.

CHOISIR UNE POLICE: